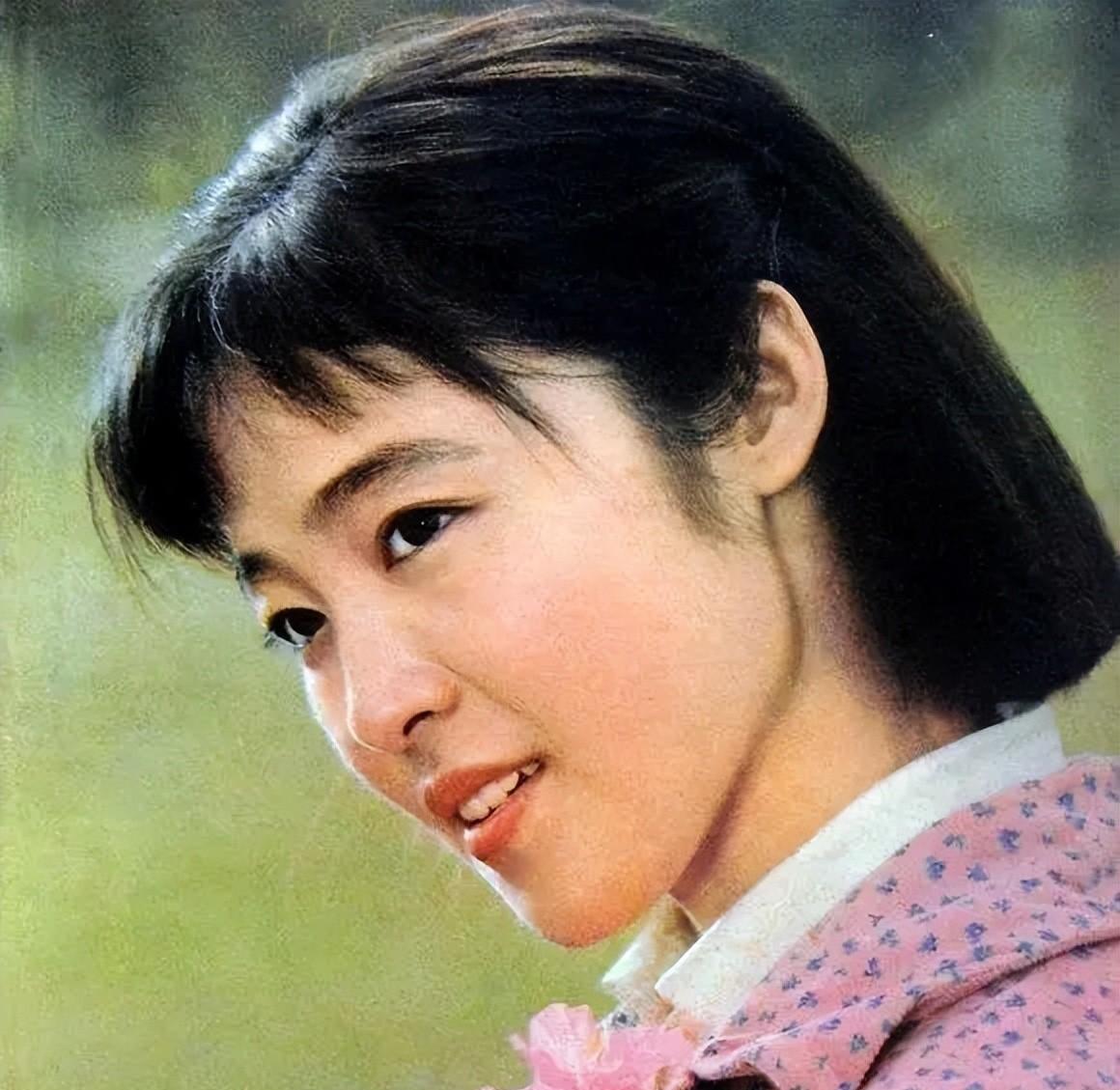

《高山下的花环》走红的女孩,与罗瑞卿之子恋爱,为何远嫁美国? 1985年初夏,北京东长安街一家粤菜馆里,32岁的盖克翻着护照复印件,窗外槐花飘落。她即将登机赴美,没想到罗原推门而入。这是两人阔别三年的第一次,也是最后一次相遇。短暂寒暄后,罗原只说了一句:“祝你平安。”寥寥五字,像戳痛的旧伤口。盖克端起茶杯,手指仍轻轻颤抖。 时间拨回1981年10月,中央某机关礼堂舞曲响起。舞会尾声,高挑的通讯兵罗原走到盖克面前,轻声问:“能一起跳吗?”那一晚,华灯与军靴交错,文学、电影、摄影在两人话题中来回穿梭。分别时罗原要了《大风歌》的门票,三日后寄来五页手写长信,对话剧细节如数家珍,末尾却埋下一句“愿进一步了解你”。信纸淡淡墨香,成了恋情的序章。 1982年至1983年,盖克忙于《战地之星》外景,罗原跟随部队奔波,两本日记是他们的“时差对表”。电话稀缺,书信便成唯一纽带。盖克在信中提到排练时脚踝扭伤,罗原立刻托战友带来一支德国喷雾;罗原深夜巡线遇山洪,她翌日寄出几包云南白药。简单,却热烈。 然而,身份悬殊的阴影始终盘旋。罗原是罗瑞卿大将的次子,自小被灌输“低调、克己”。盖克出身普通,父亲是铁路工人,母亲在供销社工作。1984年春节,两人第一次正式谈到未来。罗原认为先成家再拼事业未尝不可,盖克却坚持“没有作品傍身,婚姻对自己也是负担”。分歧埋下了隐患。 1984年3月,《高山下的花环》在云南完成最后一场爆破戏。片场尘土飞扬,盖克顶着38摄氏度高温反复补拍,韩玉秀这个角色让她一夜之间成为“战地玫瑰”的代名词。影片公映后获奖呼声不断,可她内心的欢喜并不完整。首映式上灯光璀璨,罗原因部队演习未能到场,座位旁空出一片,媒体只当成普通缺席,却不知那对恋人已陷入拉锯。 同年9月,罗原赴北戴河疗养。盖克回京拨通军区招待所电话,却被告知“明日调往山海关”。她急了,又不便擅自闯入。等待中,理智与情感反复拉扯,最终选择沉默。10月中旬,盖克获邀出席美国华裔商会筹款酒会,认识了比她年长十五岁的周思仁。对方经营建筑材料,在纽约、洛杉矶两地往返,谈吐儒雅,欣赏她的独立与坚韧。 1985年1月,周思仁带盖克去颐和园看冰面。北风割脸,他递上一杯姜茶:“去美国也能拍戏,语言障碍有我。”盖克没有马上答应,可那份被全力支持的安全感,让长期处于自我怀疑的她心动。此时,罗原尚在执行边防通信任务,两人通信因军事保密断档两个月。沟通滞塞,误会蔓延。 3月初,北京电影制片厂举办祝捷宴。盖克在后台接到罗原的来电:“四月调回总部,我们好好谈谈。”电话那头电流嘶啦,盖克沉默了七秒,用力说声“好”,却在一个星期后签下赴美婚姻登记文件。做决定的那个傍晚,她写下一句话:“也许我欠他一个当面的告别,但我更怕彼此拖成伤痕。” 5月,那场粤菜馆的意外重逢没有戏剧性高潮。罗原穿着旧军装,袖口洗得发白,表情平静。盖克埋头吃虾饺,筷子在空中徘徊几次才落盘。短暂交错后,各自转身。次日,她随周思仁起飞,途中透过舷窗望向云海,突生恍惚:那段青春像关不紧的舱门,气流汹涌,却再也触不到地面。 洛杉矶的日子远没有外界想象的轻松。美国社会强调个人边界,邻里之情淡薄,盖克对这种“各扫门前雪”的氛围一直难以适应。周思仁为她在圣盖博谷购置三居室,还特意把后院改成中式花园;盖克挑选苏州青瓦,他便千里空运。1990年春,他突发脑溢血离世,遗嘱里写着:“别放弃表演,镜头比墓志铭可靠。”字迹瘦硬,让人鼻酸。 料理完后事,盖克带着女儿回国拍戏。她在多部电视剧中饰演母亲或长者,镜头前的温和,掩不住生活中的锋利。有人问她为何未与罗原再续前缘,她淡淡回一句:“错过就错过吧,感情不是接力赛。”简短,却足够直白。 今天回看这条交织爱与选择的轨迹,不难发现:盖克并非被谁“带走”,而是用一次远行为自己划定边界。在战火与荣光之外,她更在意平凡日常能否被尊重,这才是远嫁背后真正的答案。