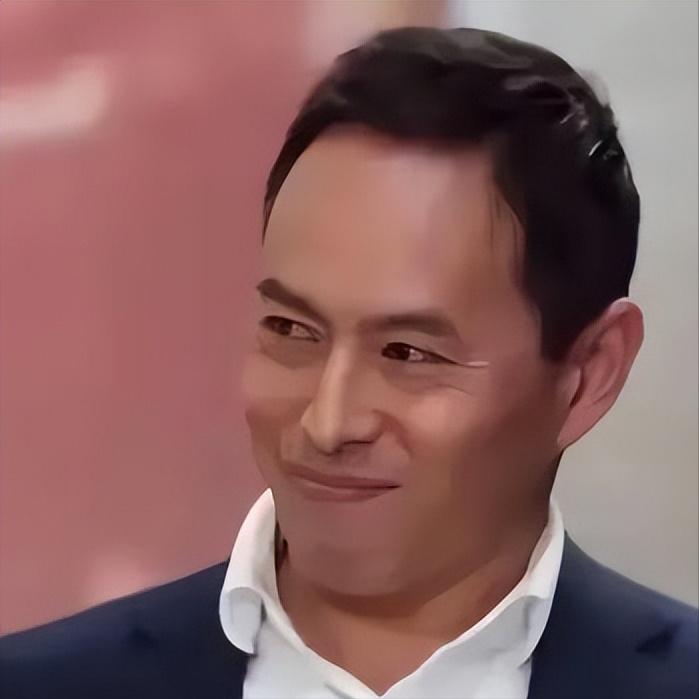

澳大利亚知名反华教授李约翰,在节目当中大谈自己的反华思想,但就在这时主持人,突然对他说道“如果中澳开开战,你们这些华人,都将被关到集中营当中”,面对对方突如其来的言论,李约翰语无伦次起来,开始不断的狡辩自己是澳大利亚人,并不是华人,主持人面对他这种说法,更是忍不住笑出声来。 你敢信?电视直播里,一位天天在镜头前痛斥中国的澳籍华人教授,正唾沫横飞地输出他的“反华高见”时,却被主持人轻飘飘一句话问得当场语无伦次、手脚冰凉,“要是中澳真开战,你们这些华人,第一个就会被送进集中营哦。” 现场突然安静了,刚才还义正辞严的李约翰教授,瞬间脸色煞白,嘴唇哆嗦着开始疯狂辩解:“我是澳大利亚人!我持澳洲护照!我和中国没有关系!” 而那位提问的主持人,竟当场笑出了声。 这幕荒诞剧,近日真实发生在澳大利亚一档时事评论节目中,李约翰(化名)作为澳洲国内知名的反华学术人士,长期以批判中国为“人设”,却在关键时刻被一句话揭穿了皇帝的新衣,原来在西方话语体系中,任凭你如何表忠心、划清界限,黄皮肤黑眼睛的“原罪”竟从未被真正抹去。 这场面讽刺吗?太讽刺了,但更值得思考的是,为什么这类“皈依者狂热”式的反华人物,在西方媒体圈层出不穷? 从特朗普二度主政白宫后,亚太战略的再调整已是不争的事实,澳大利亚作为“五眼联盟”重要成员,近年在对华政策上频频跟随美国脚步。 而像李约翰这样的人,实则是地缘政治博弈中的一枚棋子,西方媒体需要“华人面孔”来背书他们的反华叙事,而某些人则借此换取名利与存在感。 但棋子终究是棋子,主持人一句“集中营”的“提醒”,瞬间戳破了虚幻的安全感。 历史早已写下过剧本,二战时期,日裔美国人被关进集中营的遭遇,难道还不足以警示后人?根据央视网援引史料显示,当时约有12万日裔被迫迁入隔离营,哪怕其中三分之二已是美国公民。 现实往往比剧本更荒诞,当李约翰们声嘶力竭地否认自己的族裔背景时,他们或许忘了,种族主义的目光从来不会仔细分辨你的护照颜色。 值得注意的是,澳大利亚社会内部对此类言论的反思也在悄然滋生。 不少澳洲网友在社交媒体上直言,“主持人的话暴露了深藏的种族偏见”、“利用完华人反华,再威胁把他们关起来?这操作太冰冷了”。 事实上,中澳关系近年来虽经历波折,但经贸与人文交流始终是压舱石。 据凤凰网转载澳洲统计局数据,2024年中国仍为澳大利亚第一大贸易伙伴,双边贸易额较上年同期回升5.2%,无论某些政客如何煽动对立,老百姓的生计从来离不开合作而非对抗。 而像李约翰这样的个案,恰恰提醒了我们,在国际舆论场上,个体选择固然自由,但若甘为他人政治工具,终难免沦为“弃子”。 今天他可以为了讨好主流社会而否认自己的根,明天就可能因为肤色而被同一群人质疑忠诚,这出戏码,历史上已重复了太多次。 说到底,这个世界从不是非黑即白的对抗游戏,特朗普政府的对华强硬政策固然影响了部分西方国家,但国家关系的本质仍是利益交织与动态平衡。 澳大利亚前总理就曾公开批评澳政府对华政策“缺乏独立性”,可见其国内也存在多元声音。 而身为华人,无论选择何种政治立场,都不该以背叛族裔身份为代价。 李约翰在节目中的慌乱辩解,与其说是政治立场的选择,不如说是身份认同的悲剧,当他拼命想挣脱华人标签的那一刻,恰恰成了整个节目中最可悲的笑话。 或许有一天他会明白,真正值得追求的,不是强权者的认可,而是发自内心的身份认同与尊严。 毕竟,当潮水退去,那些曾经鼓掌的人,可能最先指着你问:“为什么你不一样?”