血之源头在乎肾,气之源头在乎脾:中医生命观的双重根基

中医经典有云:“血之源头在乎肾,气之源头在乎脾。”此言虽简,却揭示了人体气血生成的核心机制。肾为先天之本,藏精化血;脾为后天之本,运谷生气。二者相辅相成,共同维系生命活动。

一、肾为血之源:精化血的先天之功

《黄帝内经》明确指出:“肾主水,受五脏六腑之精而藏之。”肾精是血液生成的物质基础。张景岳在《类经》中进一步阐释:“精足则血足,精亏则血枯。”肾精通过命门之火的气化作用,转化为营血,此即“精血同源”之理。

经典佐证:

《灵枢·决气篇》:“中焦受气取汁,变化而赤,是谓血。”虽言中焦参与,然其“受气”之根在肾阳温煦,“取汁”之源在肾阴滋养。

《张氏医通》直言:“血之源头在乎肾,盖肾主藏精,精化血也。”

临床常见肾虚者面白无华、发枯爪脆,正是精不化血之象。补肾填精之法,如六味地黄丸、左归丸等,皆通过滋肾精以生血,印证此理。

二、脾为气之源:谷化气的后天之本

《素问·经脉别论》云:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺。”脾主运化水谷,将食物转化为水谷精微,进而生成宗气、营气、卫气,统称“气”。李东垣在《脾胃论》中强调:“脾胃之气既伤,元气亦不能充,而诸病之所由生也。”

经典佐证:

《灵枢·营卫生会篇》:“人受气于谷,谷入于胃,以传于肺,五脏六腑皆以受气。”

《难经·四十二难》:“脾主裹血,温五脏。”脾不仅生气,亦统血摄血,使气有所载。

若脾失健运,则气短乏力、食少腹胀,四君子汤、补中益气汤等方皆从健脾入手,以复气之源。

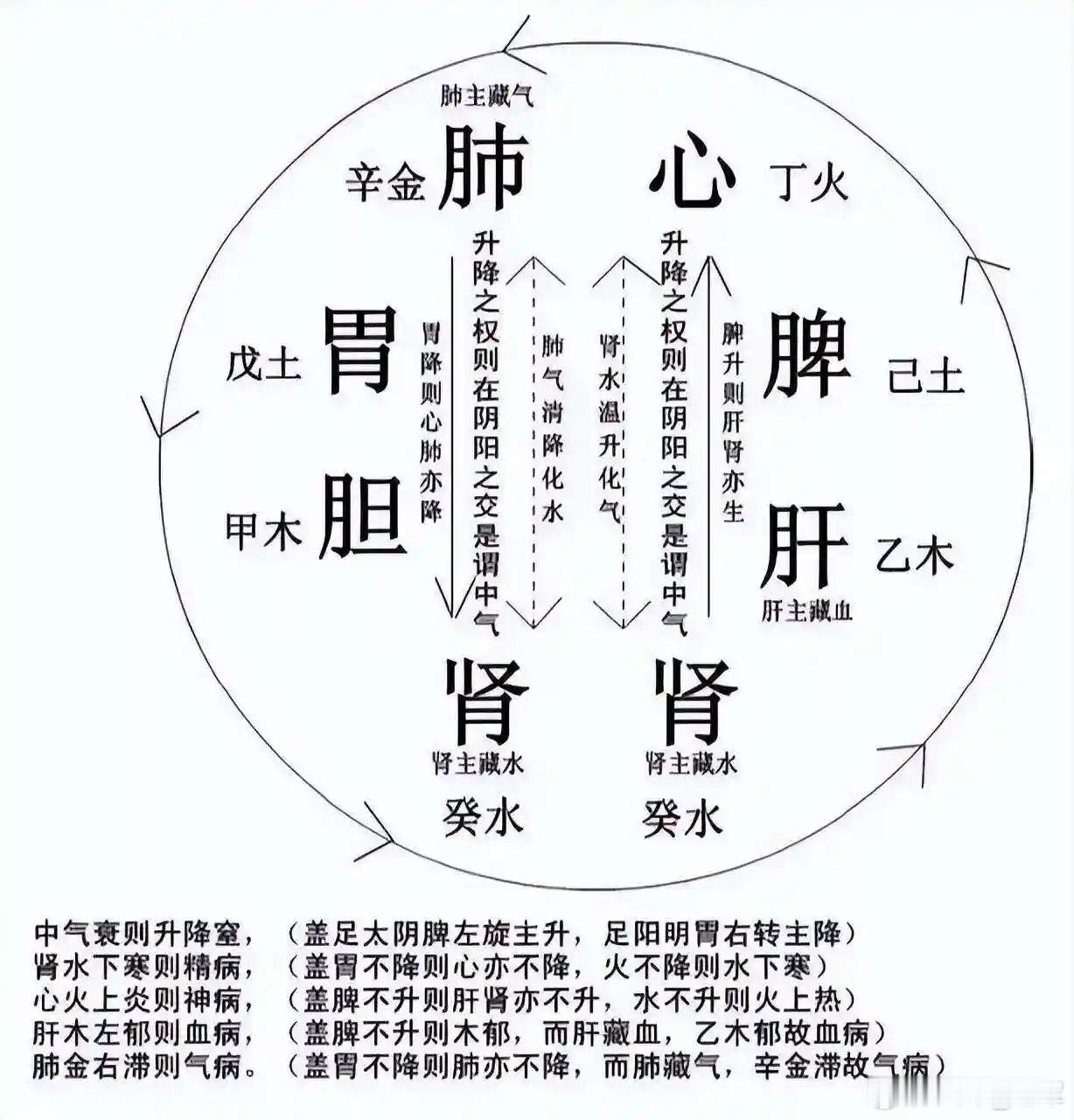

三、脾肾互济:气血相生的整体观

气血虽分属脾肾,然二者互为根本。肾精需脾运化之水谷精微以充养,脾运又赖肾阳温煦以动力。明代医家李中梓提出:“肾为先天之本,脾为后天之本,二者共资生一身。”

经典佐证:

《景岳全书》:“命门为元气之根,水火之宅,五脏之阴气非此不能滋,五脏之阳气非此不能发。”肾阳温脾土,助其运化;脾土制肾水,防其泛滥。

《医宗必读》:“气血俱要,而补气在补血之先;阴阳并需,而养阳在滋阴之上。”此乃脾肾双补之奥义。

临床如归脾汤配菟丝子、枸杞子,即脾肾同调,气血双生之范例。

四、古今印证:理论指导实践的永恒性

从张仲景的肾气丸到李东垣的补中益气汤,从朱丹溪的“阳常有余,阴常不足”到叶天士的“脾宜升则健,胃宜降则和”,历代医家皆围绕脾肾气血核心展开实践。现代中医治疗贫血、虚劳、慢性衰竭等病,亦首重脾肾,如再障贫血从肾论治,慢性腹泻从脾论治,皆效如桴鼓。

血源于肾,气源于脾,二者如天地交泰,阴阳互根。唯有脾健肾充,方能气血冲和,疾恙不生。此论非仅存于古籍,更贯穿于中医临证之始终。读者若识此理,则养生可重调摄脾肾,治病必求其本,生命之树自当根深叶茂。