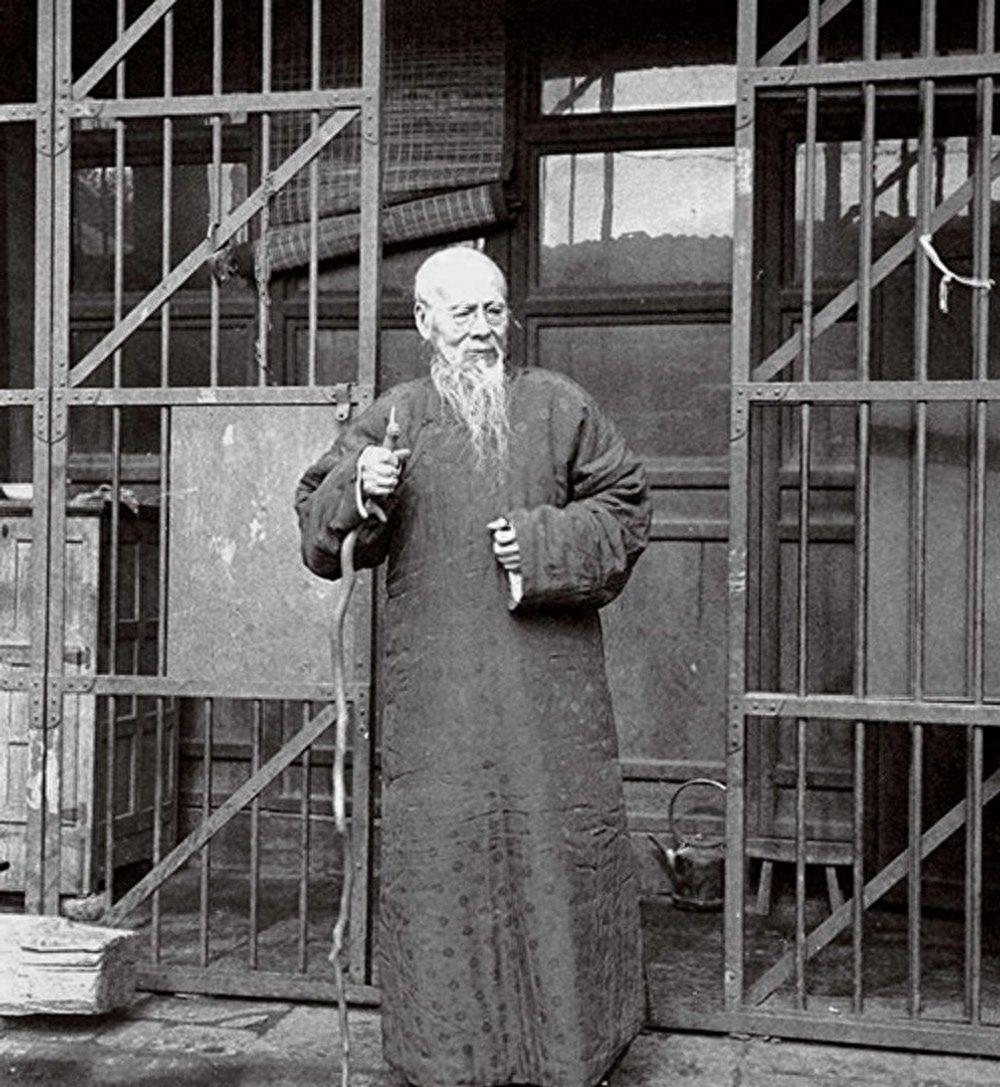

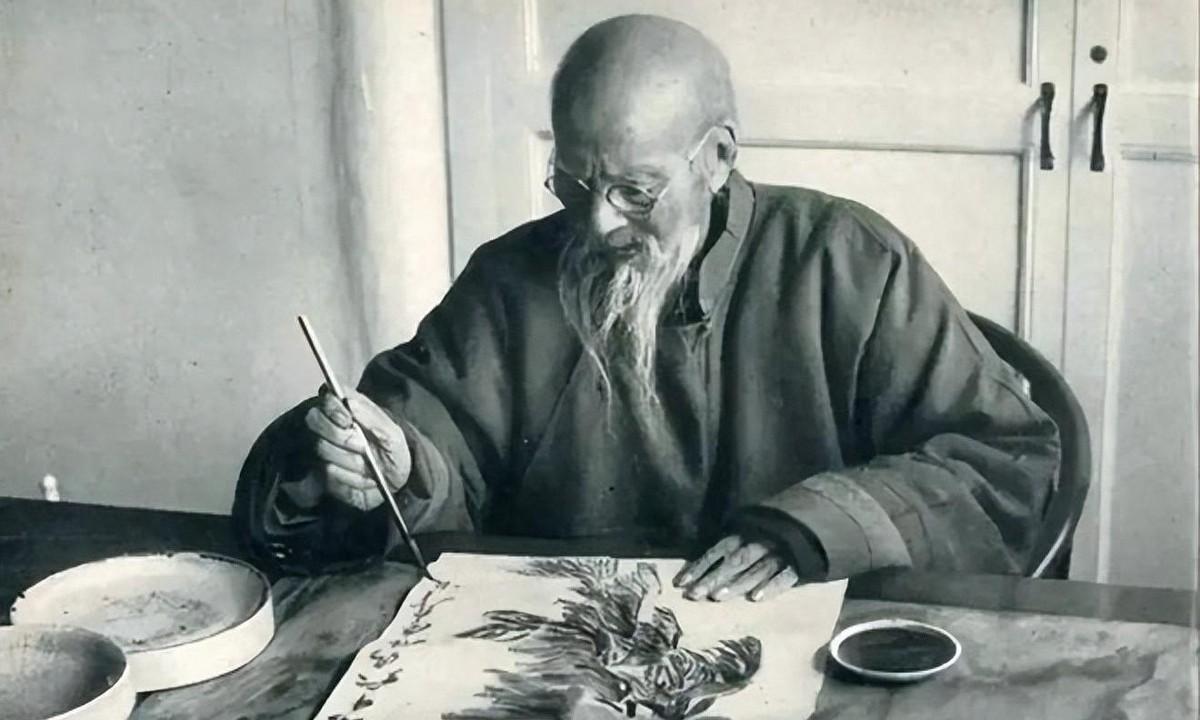

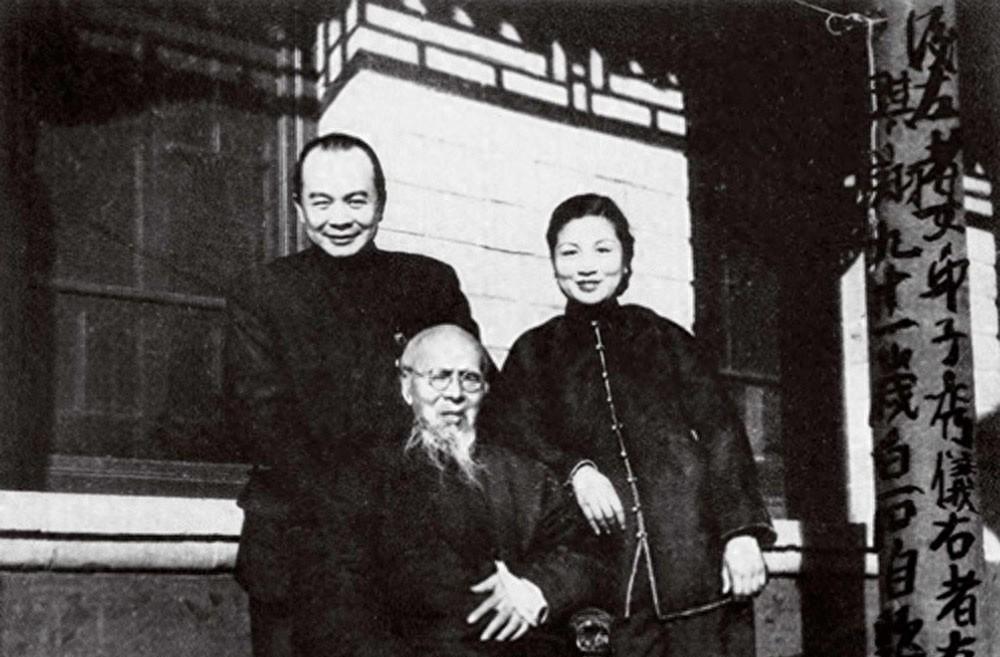

建国初,齐白石被定为“地主”遂向毛主席求助,主席提笔批示3点 1949年12月15日,北京刚迎来今冬第一场雪。来往的汽车轮胎压在尚未化开的积雪上,发出呲呲声响。就在这天清晨,中南海勤政殿里送出了一封信——毛主席给年过九旬的齐白石写去问候,信中没有官样套话,只寥寥几句关怀。两位同乡相识虽晚,却因湖南血脉与共同爱好而生出别样亲近。 三个星期后,齐白石托人把两方刻有“毛泽东”“朱白”字样的石印送到中南海。石印包裹得极其讲究,外面是宣纸,里层又裹一幅小画。毛主席拆开后发现,画上几棵李树蓬勃伸展,枝头五只小鸟相互依偎,线条简练却生气十足。秘书请示装裱,毛主席点头,并把画临时悬在书桌旁。齐白石没想到练笔之作竟成主席案头清供。 1950年初春,主席在中南海设席款待齐白石,郭沫若也受邀陪同。席间说到那幅小画,主人笑言“珍得很”。老人却摆手连连:“那只是草稿。”郭沫若打趣:“草稿也是宝,画里‘五鸟’便是‘尚武’,还能落在谁家?”短短一句对话,引得满座皆笑。老人坚持重画一幅,主席挥手:“这幅就好。”气氛轻松,却也埋下后文“归属之争”的伏笔。最终,齐白石以让二位题字为条件,巧妙把画又带回自己府上。 宴会只是故事开端。1950年底,土地改革风暴席卷全国,湘潭专区的工作队在整理地契时发现齐家祖上曾收过佃租,遂把齐白石一家列为“地主”。当年那张薄薄的成分牌,轻则影响口粮,重则关系生命。乡里开会一锣敲下,“地主齐家”四字挂在黑板上,这让远在北京的老人彻夜难眠。 齐白石自幼贫寒,四岁替人放牛,七岁半工半读,成年后靠木匠、雕花、卖画维生。从任何角度看都难与“地主”二字沾边,如今却被贴上亮红标签,实在不可思议。老友徐悲鸿听闻此事,劝他把实情写信给毛主席。老人迟疑片刻,终究提笔,字迹虽抖却清晰:家中产业不过老屋三间,田地皆分给乡亲,望主席核实。 1951年二月,信件送达中南海。主席批阅后,立刻在信上写下三条:一、核定成分务必以事实为据;二、齐家若未经营土地,即由政府处理;三、土改政策不可因私人交情而变通。随后交由毛岸青带回湖南口头转达。为了不影响当地工作,他特意叮嘱“范围不宜外传”,整个过程低调而严谨。 湘潭地委闻令,即日派人复查。邻里提供证言:“齐家哪有佃户,连雇工都请不起。”最终,工作队仅收回齐家两亩自留地,撤销“地主”定性,相关记录改为“自耕农”。以往批斗大会上高悬的牌子也被悄悄摘下。消息传到北京时,老人只是轻轻哦了一声,然后把原来准备好的几幅画作悉数封存,打算择机奉送。 这一年,齐白石已九十一岁。尽管身子骨大不如前,他仍坚持每日作画、篆刻。谁都看得出,他想把更多精品留给国家——更准确地说,留给那位曾在危急时刻伸出援手的老乡。 1953年春末,齐白石特命嫡孙挑选自己一生最满意的十二幅大作,外加珍藏砚台、古籍若干,用木箱装好,贴上字条:“赠主席。”木箱运到北京时,正赶上毛主席外出考察。工作人员请示如何处置,得复电:原样收藏,待归京后再看。数日后,主席返京,翻看画册,轻声道:“老人家情深意重。”短短七字,也算对多年交谊的最好注解。 1957年秋,齐白石病危。临终前,他再度口授遗嘱,将自己余下全部手稿、篆印与收藏字画交由国家保管,并特指“第一批尽献韶山毛公祠,以谢雪中送炭”。第二年,齐氏后人遵嘱完成移交。 回望这一连串事件,会发现建国初期的政策原则与人情温度并行不悖。土地改革有铁的纪律,也有实事求是的回旋;一封求助信与三条批示,让错位的“地主帽子”得以摘除。历史并不抽象,它就在石印、小画与批示之间留下细节,勾勒出国家机器运转的秩序,也折射出领袖对艺术和艺术家的保护。 试想,如果没有坚持事实的原则,老人或成为土改漩涡中的“典型”;反过来,若政策因私人关系被扭曲,公平又从何谈起?最终能被记住的,不是偶然的温情,而是制度与良知相互扶持所体现出的分寸感。 齐白石走后,关于那幅李树五鸟的小画仍流传于世。画里枝叶茂盛、羽毛灵动,如同土地改革中被重新确认身份的小民——在春天里重新站稳脚跟。