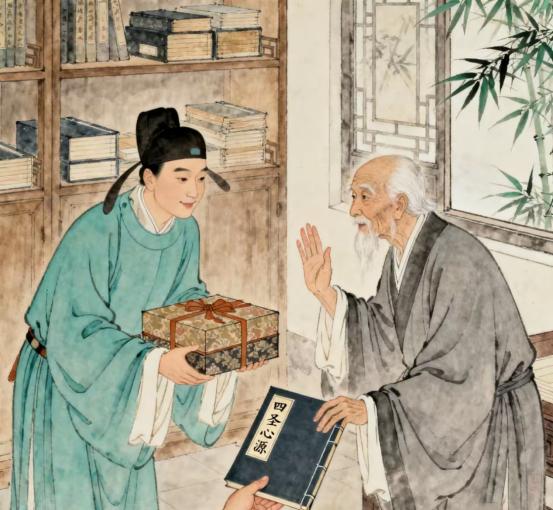

有一年,乾隆在殿试阅卷时,被一个叫刘凤诰的考生文章所折服了,连连惊叹:“有才华!”,于是命他进殿面试,然而,一见到刘凤诰,乾隆马上就后悔了,自己怎么看走眼了。 乾隆年间,科举考试是读书人改变命运的唯一出路。刘凤诰这个人,出生在江西萍乡一个普通农家,家里穷,母亲早逝,他小时候就得帮父亲干农活。但这小子天生聪明,村里人都说他过目不忘,读过的书都能背下来。谁知道,命运捉弄人,一次意外让他丢了一只眼睛,从小成了独眼人。村里人看他可怜,有人觉得他这辈子完了,读书再好也没用,找媳妇都难。可刘凤诰不服气,他觉得靠脑子也能混出头,就天天在家啃书,从四书五经到史书子集,一本不落。乾隆四十四年,他考中举人,那时候举人已经是地方上有头有脸的人物了,但他不满足,继续往上冲。五年后,他进京赶考,会试过关,文章写得有见地,观点新颖,终于挤进殿试名单。那年殿试,全国顶尖的考生都来了,刘凤诰的卷子被主考官挑出来,推荐给皇帝。 乾隆皇帝亲自阅卷,看刘凤诰的文章,觉得论点严谨,文笔流畅,就决定召见他。结果一见面,乾隆傻眼了,这人独眼,脸上还有疤痕,跟想象中的国家栋梁差远了。古时候科举不光考才学,还看长相,所谓身甲气由那些标准,刘凤诰明显不符合。乾隆不想录用他,怕丢面子,又不想落人口实,就想出招考验他。先出对联,针对他的独眼,刘凤诰对得巧妙,意思是自己虽有缺陷,但还能发光发热。乾隆不死心,又出题考他,刘凤诰对答如流,自称探花郎。乾隆见他有胆识,还让他按几个字作诗,刘凤诰写出表达忠心的诗句。乾隆最后认可了他的才华,但没给他状元或榜眼,只点为探花,避免公开场合尴尬。 刘凤诰中探花后,先去翰林院当编修,负责修书纂史,那工作需要耐心,他干得认真。两年后升侍读学士,跟皇帝去泰山,还参与讲学。接着当国子监祭酒,管教育,太常寺卿,管礼仪,内阁学士,帮皇帝起草文件。后来外放广西学政,检查地方学校,山东学政时,他巡视济南,还留下对联赞美景色。河南学政后,升开封知府,四品官,处理地方政务,注重水利和民生。回京后,任吏部侍郎,管官员选拔,注重实干,避免腐败。然后转户部侍郎,管财政,核算账目,礼部侍郎,主持祭祀,兵部侍郎,管军务。二品大员,加太子太保衔。他一生官场平稳,靠真本事上位,没靠关系。道光十年,去世时七十岁,留下后人修墓,碑上刻着他的官职。 古代社会重外表,但才华能打破偏见。刘凤诰用行动证明,缺陷不是借口,关键是坚持和实力。现在社会也这样,外貌焦虑到处有,但多学点东西,总有翻身机会。说到底,人得靠自己,抱怨没用,行动才行。乾隆那时候以貌取人,确实有问题,但他最后录用刘凤诰,也算识才。刘凤诰没自暴自弃,一步步爬上来,官做得正派,没贪污记录,政绩实打实。比起那些长得帅但没本事的,他更接地气。历史书上记载他学问渊博,为官清廉,江西老家还以他为骄傲。想想看,如果他早早放弃,现在谁知道他是谁?所以,遇到挫折,别灰心,咬牙挺过去,往往有惊喜。

![乾隆真是职业皇帝名不虚传[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5141156089266685545.jpg?id=0)

有今生冇来世

的确值传颂!