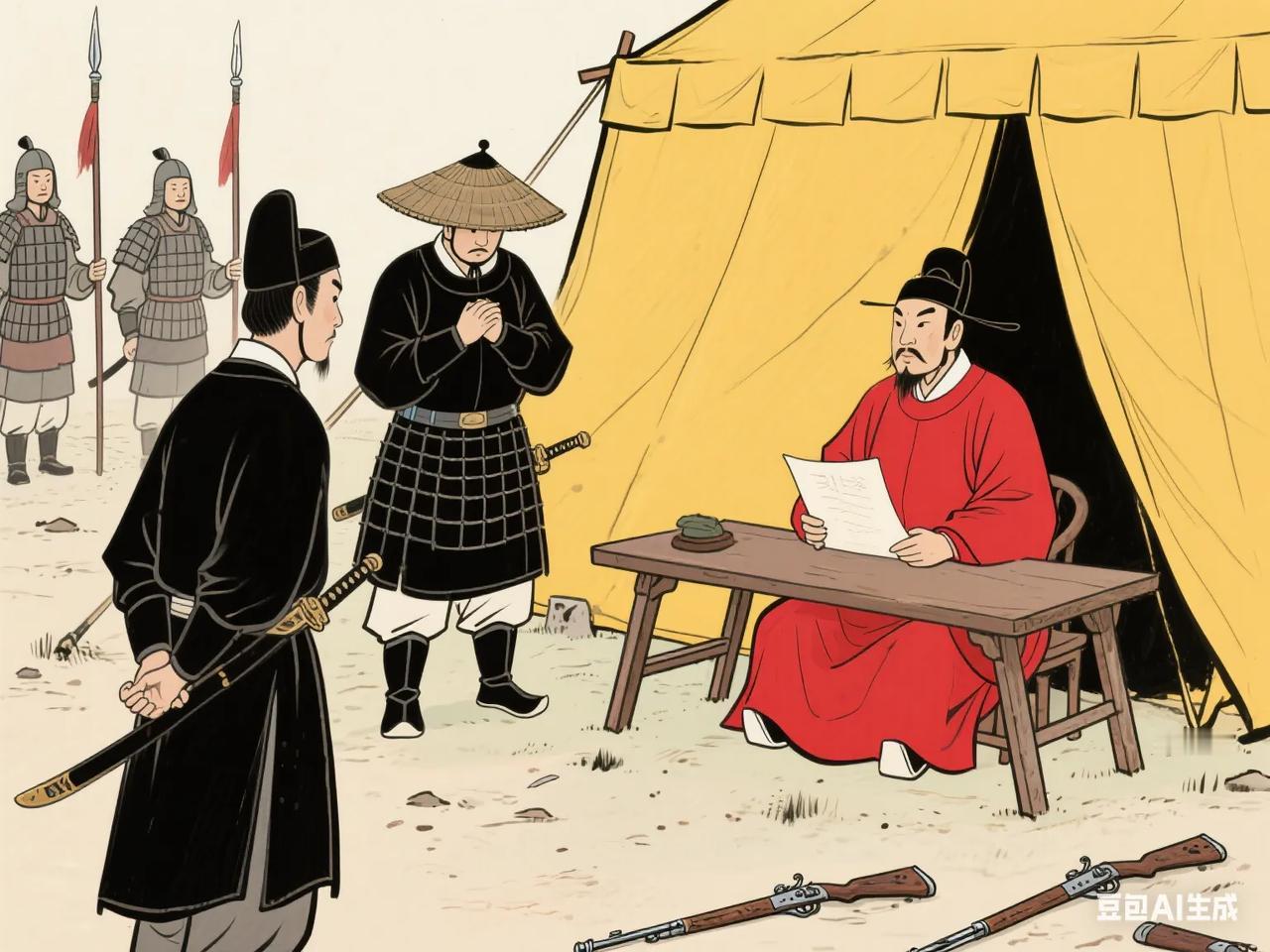

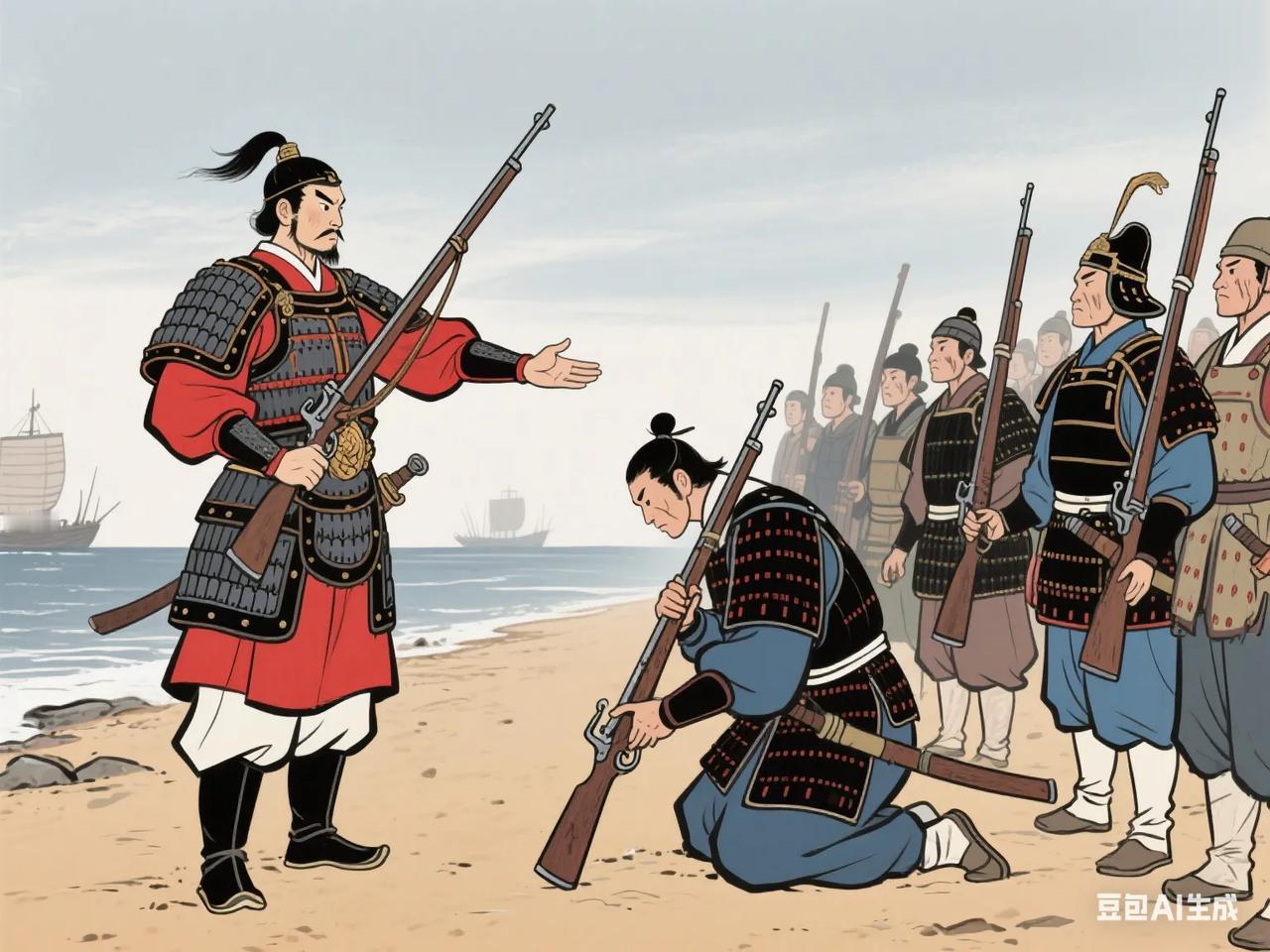

大刀刘铤手下最勇猛的家兵很多是外国人,在万历朝鲜战争中还招降了500名投降的日军士兵。刘铤将这500名日本人编为镇远营,参与了播州杨应龙叛乱。 刘铤麾下家丁的独特构成在明代军事体系中显得尤为特殊。这些被称为"夷丁"的外籍士兵多来自漠北、西南及东亚地区,其中尤以万历朝鲜战争中收编的500名日军降兵最为引人注目。这支被编为"镇远营"的特殊部队,不仅反映了明代边将私兵制度的特点,更展现了晚明军事国际化的一面。 这些日军降兵的归顺过程颇具戏剧性。万历二十六年(1598年)露梁海战后,部分被困朝鲜南部的日军部队陷入进退维谷的境地。刘铤利用其多年镇守川滇的经验,采取"以夷制夷"的策略,通过招抚与威慑并重的方式,成功说服这批装备火绳枪的倭兵归降。考虑到这些士兵精通火器作战,且熟悉山地战术,刘铤突破常规将其收编,体现了明代将领在实用主义与民族情感间的权衡。 万历二十八年(1600年)播州之役中,镇远营的表现引发朝野争议。在攻打娄山关的关键战役中,这些前日军士兵利用其擅长的火枪阵战术,为明军攻克杨应龙叛军坚守的险要关隘发挥了重要作用。然而他们作战时仍保持部分日式战法,如佩戴具足铠甲、使用武士刀近身搏杀等,这种异域风格的作战方式在明军阵营中显得格外醒目。 更引人深思的是这些异国士兵的心理状态。他们远离故土,在完全陌生的文化环境中为明朝作战,其忠诚度完全维系于刘铤个人的统帅魅力与犒赏措施。史料记载刘铤"待之以诚,赐之以厚",不仅给予双倍饷银,还允许其保留部分习俗。这种特殊待遇虽然有效维系了部队战斗力,却也引起其他明军部队的不满,认为"夷兵骄横,渐不可制"。 朝中官员对刘铤此举的质疑从未停止。兵科给事中田大益曾上疏直言:"召夷兵以靖内乱,犹抱薪救火,恐遗患更深。"这种担忧体现了传统华夷之辨思想对军事事务的影响。但值得注意的是,万历皇帝最终默认了这种灵活务实的做法,反映出晚明军事实践中现实需求对传统观念的突破。 镇远营的命运也折射出明代家丁制度的特殊性。这些外籍士兵与主帅之间建立的是人身依附关系,而非对国家政权的忠诚。刘铤去世后,这支特殊部队逐渐解体,部分士兵选择定居中国,融入当地社会,另有部分则辗转返回日本。明清鼎革之际,尚可见到这些"倭兵后裔"在西南活动的记载。 从更宏观的视角看,刘铤收编日军降兵的做法并非孤例。明代边将素有招募少数民族士兵的传统,戚继光就曾大量招募浙兵、矿兵等特殊兵源。但直接成建制使用外国降兵,仍属突破常规的创举。这种做法既体现了明代军事文化的包容性,也暴露了正规军制衰落后明朝不得不依赖各种非正规力量的窘境。刘铤