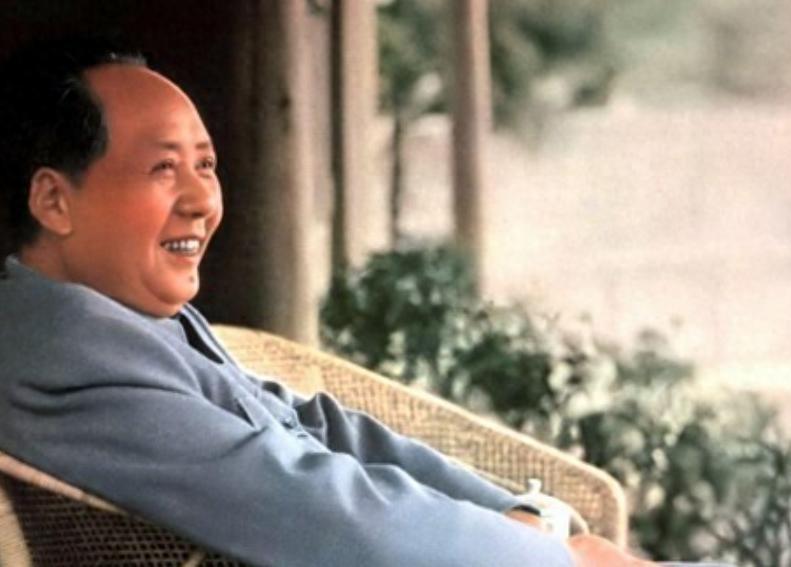

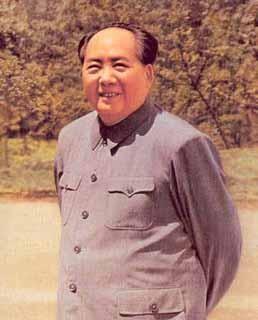

1950年,铁匠朱其升看到家家户户都挂上了毛主席头像,他越看这个人越眼熟,于是偷偷将妻子拉到一旁对她说:“其实毛主席是我结拜兄弟,”妻子大惊:“你怕不是穷疯了吧!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年代的湖北大冶,一个再普通不过的村庄,却因为一封来自北京的信而沸腾起来,邮差送来牛皮纸信封时,村民们都挤在铁匠铺门口,想看看这封信里到底写了什么,当朱其升的手颤颤巍巍地展开信纸,看到开头的称呼时,他整个人僵在那儿,眼泪像断线的珠子一样掉下来,那几个字让他确信,几十年前的那段兵营情谊并没有被遗忘, 要理解这封信的分量,就得把时间往回拨到1911年,那一年,全国动荡,湖南新军扩充兵员,年轻人蜂拥而至,既有抱负的学生,也有为了口粮的穷苦人,朱其升算是老兵,身手熟练,也在部队里混了些经验,一天,他在营门口遇见一个学生模样的青年,因为没有担保人被挡在门外,那人就是毛润之,朱其升看着他满脸的倔劲,心里升起一种说不出的亲近感,便拉上好友彭友胜一起担保,把这个年轻人领进了军营。 军营的日子很苦,饭菜粗糙,训练严苛,朱其升没什么文化,却是个实在人,经常把自己省下的一口饭分给毛润之,毛润之却有另一种本事,识字多,懂得时局,常在晚上点着灯给大家念报纸,讲外头的事情,这样的交流让人心里亮堂起来,三个人渐渐结下兄弟般的情谊,那一年,他们把彼此当作可以托付的伙伴,谁也没想到这段友情会在几十年后被重新提起。 辛亥革命之后,局势迅速变化,毛润之退伍回乡继续读书,朱其升则返回湖北老家,继承父亲的铁匠铺,用一双粗糙的手继续叮叮当当地敲打铁器,两人此后失去了联系,对朱其升来说,那段兵营岁月只是生命中一段特殊的插曲,他依旧过着农忙时下地、农闲时打铁的日子,默默无闻。 时间一晃到了1950年,新中国刚刚成立,村里第一次贴出毛主席的画像,广播里也传来歌声,朱其升抬头看着那张画像,心口猛地一跳,虽然岁月在脸上刻下了痕迹,但那双眼睛、那种神情,他认得,眼前的国家领袖,正是当年那个在军营里与自己同床共枕的青年。 这种震撼很难向别人解释,他兴奋地告诉家人和邻居,却换来怀疑和嘲讽,一个乡下铁匠说自己认识国家主席,听上去就像天方夜谭,可朱其升心里清清楚楚,他没有认错,面对质疑,他没有争辩,而是想到一个办法:写信,即便几十年未见,他仍相信那段情谊不会被彻底遗忘。 信件几经辗转,终于在1952年得到了回应,毛主席在信中称他为“其升兄”,并回忆起当年军营里的往事,还附上了一笔钱,希望他能改善生活,对朱其升来说,这并不是简单的金钱援助,而是一份情谊的见证,那一刻,他的眼泪不是为自己流的,而是为那段跨越时光的记忆。 这封信不仅改变了他自己的心境,也让村里人开始重新看待这位铁匠,人们惊讶于毛主席竟然还记得一个普通士兵,同时也被朱其升的坚持所打动,乡亲们慢慢相信,他说的并不是笑话。 拿到这笔钱后,朱其升没有想着改善自家日子,而是决定做点实事,他心里明白,国家刚刚建立,百姓的日子还不容易,能做点有用的事比什么都强,他选择创办一个小工厂,生产油布伞,这并不是随意的选择,在南方农村,油布伞几乎是家家必备的生活用品,既实用又便宜。 工厂起初很简陋,只是几间平房改造而成,朱其升亲自上手,敲打伞骨,涂刷油布,这个出身铁匠的人,用一双布满老茧的手,把友情的回响化作一柄柄撑在百姓头顶的雨伞,伞厂逐渐有了起色,产品销往周边乡镇,甚至传到更远的市集,乡亲们实实在在地感受到,这个铁匠不仅守住了友情,还用友情带来的回馈改善了大家的生活。 朱其升始终低调,他从不在人前炫耀与毛主席的交情,那封信被他用红布包好,锁在柜子深处,只有在夜里炉火旁,他才会悄悄拿出来,抚摸着信纸,仿佛又回到了年轻时的军营。 几年后,他受邀赴京参加会议,这是他生命中最光荣的时刻,中南海的会客厅里,他再次见到了毛主席,没有繁文缛节,也没有距离感,彼此仍以兄长相称,那一刻,他确认了心中的信念:即使地位天差地别,友情依旧存在,回乡后,他更坚定了继续办工厂的决心。 1956年,朱其升因病去世,享年六十多岁,他的一生没有耀眼的功绩,也没有显赫的身份,却留下了两样宝贵的东西:一封信和一家工厂,信是友情的见证,工厂是他把友情转化为贡献的方式。 信息来源:原文登载于新湖南2021年9月9日 关于“党史钩沉丨毛泽东在辛亥革命中 - 长沙 - 新湖南”的报道