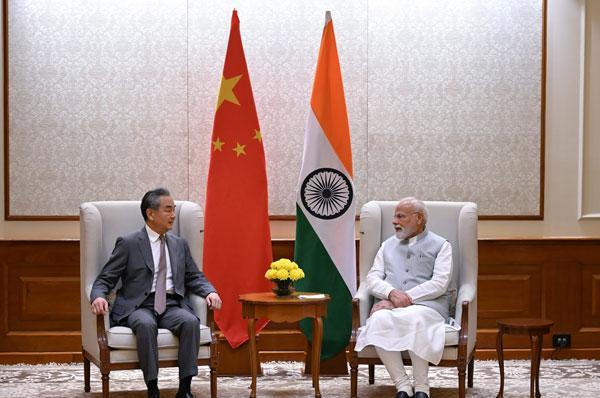

昨天印媒吹得天花乱坠,说什么基建合作、稀土协议,今天中印会谈成果一公布,所有人都看明白了。 最近,中印会谈的消息在印度媒体上被炒得沸沸扬扬,各种标题铺天盖地,说什么“基建合作、稀土出口协议、技术转让”,搞得好像中国在短时间内答应了印度的一大堆要求。 但当官方公布会谈成果时,现实一下子就把这些虚假炒作戳破了——真正的成果,其实只是象征性的安排,比如恢复香客朝圣通道、边贸集市的活动,其余所谓的稀土出口、化肥供应、盾构机技术转让根本没有任何提及。 可以说,印度媒体和公众期待的“大成果”,几乎全部落空。 印度方面一边在电视台、报纸上吹嘘“中国答应解禁稀土、化肥、盾构机”,一边还列出所谓的执行时间表,但仔细翻开中印联合发布的10项成果清单,就会发现他们所谓的“三大突破”根本没有出现在正式文件里。 这种差距,把印度惯用的舆论绑架手法暴露得一清二楚——先虚构中国承诺,制造既成事实,再用民意施压迫使中国就范。但历史经验告诉我们,这一套老套路,中国早就摸得透。 实际上,中国在中印关系上有着明确的底线:涉及核心利益的事情,一寸不让;象征性、无关痛痒的小事,可以适度回应。 就这次会谈来说,朝圣通道和边贸集市恢复,是对印度象征性需求的回应,既满足了外交礼仪,又不触及核心利益。其他稀土、技术和基建合作的要求,中国坚决没有松口。 这种做法其实非常聪明——对付印度这种惯于炒作和投机的国家,就是不能被舆论绑架,把他们当成“空气”,只在符合中国利益时给一点阳光,印度自然就老实了。 更重要的是,中国有实际行动支撑自己的战略判断。在外交舞台上,不靠口号,不靠媒体吹捧,而靠硬实力和实绩。 比如,中尼铁路建设加速、向巴基斯坦交付元级潜艇,这些都是现实中能够改变区域格局的动作。 相比之下,印度一边口口声声宣称“外交胜利”,一边在班加罗尔、孟买的工厂里却停产了等待中国产零部件的流水线,稀土和化肥短缺导致新能源项目和农业生产受到影响,这才是现实的差距。 说到印度的短板,事实非常明显。印度60%的稀土依赖中国进口,高端磁材的缺口让新能源工厂产能闲置;化肥价格飙升甚至引发农民罢工;盾构机虽然买了设备,但缺乏技术消化能力,基建效率远低于中国。 以孟买地铁为例,中国盾构机在印度占据市场份额,但印度操作技术不足,施工成本高、耗时长。所谓“买设备不买技术”,让印度的基建项目效率只有中国的三分之一,这就是印度工业的硬伤。 不仅如此,印度的制造业也依赖中国产零部件和原材料。手机行业利润的45%掌握在深圳企业手里,制药业90%的药用溶剂依赖上海供应,这让印度所谓的“技术自主”在现实中很脆弱。 即使印度想借机和美国拉平衡,供应链依赖和技术差距让它始终处于被动。中印贸易逆差、电子元件进口、俄油采购等实际经济数据,都说明印度在关键领域无法单靠舆论战或外交宣传获得实质性好处。 印度媒体炒作“外交突破”,其实反映的是印度政府和舆论对自身实力的过度自信。印度工业增加值仅为中国1/5,高端芯片落后三代,劳动力效率不到中国的一半,却幻想在国际棋局中和中国平起平坐。 这种战略误判源于对自身地位的错觉,也延续了历史上的低估对手模式。1962年中印边境冲突,印度低估中国最终溃败;今天仍有类似幻想,以为通过媒体和舆论施压可以让中国让步。 中国的战略应对则十分清醒,通过象征性成果满足外交礼仪,同时在硬实力和战略行动上持续施压,使印度无法通过舆论或表面谈判达到核心目的。 中印关系的真相,不在新德里媒体的通稿,而在班加罗尔工厂的停转流水线、在等待中国零部件的半成品堆积、在孟买地铁工程进展缓慢。这些现实的落差,比任何外交声明都更能说明问题。 最终,中印会谈的结果明确传递了中国的信号:小事可以给一点甜头,但国家核心利益绝不让步。这不仅是一种外交策略,也是一种现实主义的体现。 印度想通过炒作媒体、利用舆论战谋求利益,最终会发现现实远比口号冷酷。低估中国的战略判断,将必然导致自身损失;高估自身的能力,也会在国际博弈中付出代价。

一日不可无音乐

对于印度工业的升级换代我们必须牢牢摁住它,和我们差距越大,对我们越有利