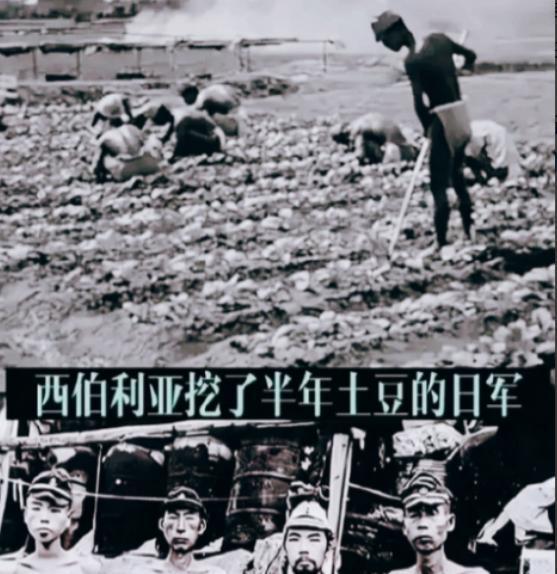

1945年,日军被苏联红军被押往了寒冷的西伯利亚。后来,活下来的日军战俘哭着回忆道:“苏联军医用手抓一抓肉,然后肉多肉厚的就要被选去干最苦最累的活……” 佐藤健一,1925年出生在九州福冈县的一个小村庄,家里只有母亲和姐姐相依为命。父亲早逝,母亲靠种稻田养家,佐藤从小就帮着下田,割稻、插秧,手上总带着泥土味。村里神社的石阶是他童年的乐园,夏天的蝉鸣和老人们的武士故事是他仅有的消遣。1943年,18岁的他被征召入伍,告别母亲时,她塞给他一块粗布围巾,带着家里的味道。佐藤被送到满洲,驻扎在一处偏僻的军营,周围全是荒凉的平原。每天清晨,他在操场上跑步,教官的喊声刺耳,夜晚睡在硬邦邦的木板床上,空气里满是潮湿的霉味。他站岗时,握着步枪,手指冻得发麻,眼睛盯着远处的地平线。1945年8月,苏联红军突袭满洲,佐藤的部队毫无还手之力,溃散在坦克的轰鸣中。他被俘时,双手被反绑,靴子磨破,跟着长长的战俘队伍,踏上通往西伯利亚的路。路上,苏联士兵用枪托推搡,尘土飞扬,遮住了远处的山影。佐藤不知道自己还能不能活着回去,只知道前方的路一片迷雾。 1945年深秋,佐藤被送到西伯利亚的一处战俘营,周围是无尽的雪原和稀疏的松林。火车停下后,战俘们被赶下车,寒风像刀子一样刮过脸庞。营房是用粗糙的原木搭成的,屋顶漏风,墙缝透着冷气。每天清晨,苏联卫兵敲门催促,战俘们在空地上列队,接受体检。军医用粗糙的手指捏住佐藤的胳膊和腰,皮肤被捏得发红,军医皱眉说了几句俄语,把他推到一旁。那些被挑中的强壮战俘被送去矿场,佐藤被分到铁路修建队。每天,他挥动铁镐,敲击冻硬的土地,手掌磨出鲜血,渗进木柄。食物只有一块发霉的黑面包和一碗掺了土豆皮的稀汤,佐藤学会了把面包掰成小块,藏在衣服里慢慢吃。夜晚,战俘们挤在营房里,木板床上只有薄薄的稻草,寒气从地面钻上来。一次,一名战友偷了面包,被卫兵发现,枪托砸在他背上,血染红了雪地,佐藤和其他人低头继续干活。劳作从早到晚,修铁路、挖矿坑、搬木材,稍有懈怠就挨鞭子。佐藤的手指冻到发紫,关节僵硬,连工具都握不住。营房里,战友们低声分享家乡的记忆,有人讲起北海道的苹果园,有人提到未婚妻的笑脸。佐藤常想起母亲做的鲑鱼饭团,那味道是他坚持下去的唯一动力。冬天最冷的时候,气温降到零下四十度,有人冻死在营房里,尸体被拖出去,雪地上留下一道长长的痕迹。佐藤和战友们学会了抱团取暖,挤在一起,靠着彼此的体温熬过长夜。 1947年春天,雪开始融化,战俘营传来遣返的消息。佐藤站在空地上,双手插在破旧的口袋里,听到自己的名字时,身体微微一颤。遣返的火车狭窄拥挤,木板座椅硌得骨头疼,空气里满是汗味和煤灰。火车驶过西伯利亚,窗外的雪原渐渐变成绿色田野,佐藤的手指摩挲着母亲给的围巾。抵达日本港口时,海风带着咸味,人群在码头推挤,喊声不断。佐藤拖着虚弱的身体走下火车,穿过人群,寻找母亲的身影。终于,他在远处看到她,头巾下的白发在风中晃动。他快步上前,母亲抓住他的衣袖,手指用力到发白。回到村庄,熟悉的稻田还在,但村民的眼神变了。有人背后议论,骂他是“败兵”,佐藤低头走过,假装没听见。他想在码头找工作,搬运货物时汗水浸湿衣背,但因战俘身份被拒之门外。母亲的身体越来越差,佐藤靠砍柴和打零工养家,每天挑着柴担,脚步沉重地穿过村口。母亲去世后,他在旧木箱里找到一封信,纸张泛黄,字迹写着对他的牵挂。佐藤晚年搬到城镇,靠微薄的养老金过活。他偶尔向年轻人讲起西伯利亚的日子,不是为了诉苦,而是想让他们知道和平的可贵。他常说,活下来是母亲给他的力量。直到去世,他还常梦到故乡的稻田,风吹过,带着泥土的清香。