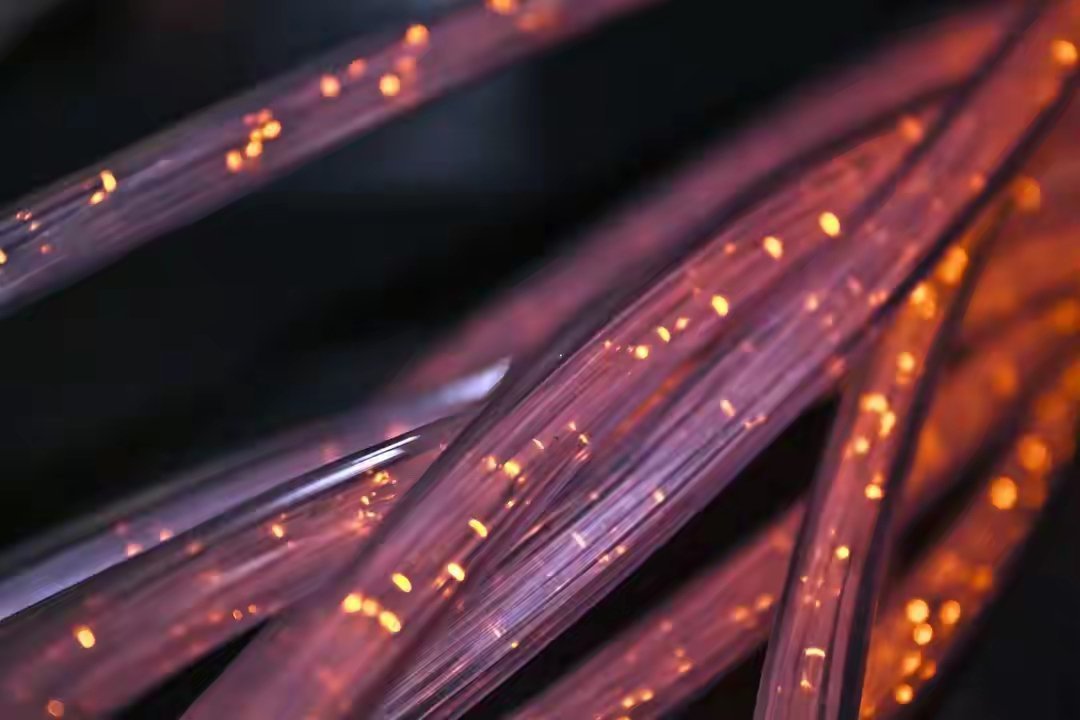

据凤凰新闻,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”在杭州出炉,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。 当全球半导体产业仍在ASML的EUV光刻机所构筑的技术霸权下徘徊时,中国的研究人员却悄然选择了一条差异化的突围路径——他们将高能电子束转化为纳米尺度的精密画笔,在一片曾被封锁的技术荒漠中勾勒出自主创新的轨迹。 2025年盛夏,杭州城西科创大走廊再次成为硬科技创新的焦点——被命名为"羲之"的首台国产商业电子束光刻系统正式启动应用测试,其展现的0.6纳米级定位控制与8纳米线宽加工表现,标志着中国在尖端半导体装备领域已经具备了与国际领先水平对话的资格。 这款以书圣王羲之命名的设备,本质上是一位专注于微观世界的"精密执笔人"。 不同于追求规模量产的传统光刻思路,它选择了以电子束为墨,以晶圆为纸,通过无需掩模的直接书写模式,在纳米尺度上实现近乎自由的电路构建。 这种方法特别擅长应对需要快速迭代的研发场景,例如量子比特芯片、新型存储器件等前沿领域的设计验证,将原本以周为单位的修改周期压缩到近乎实时,为科研人员提供了前所未有的试错空间和创新自由度。 值得注意的是,这种技术路径并非对现有光刻体系的简单替代,而是为中国半导体产业开辟了一条差异化的创新走廊。 在外部技术约束依然存在的背景下,这种能够大幅降低研发门槛、加速概念验证的设备,很可能成为培育原创性技术的重要支点。 它或许不能解决所有环节的制造需求,但却有可能在下一代半导体技术的研发竞赛中,为我们争取到关键的时间和空间。 这种能力恰好契合量子芯片、新型半导体材料等前沿领域的需求——这些领域的研发往往需要反复试错与迭代,而国际出口管制曾让国内顶尖科研机构陷入“无设备可用”的窘境。 从战略视角看,电子束光刻机的突破更像一场“非对称破局”,它并未正面冲击EUV擅长的量产领域(如CPU、存储芯片),而是聚焦于科研试制与小批量生产——这一细分市场虽不占据主流商业份额,却是技术创新的源头。 类比军事领域的“高超音速武器竞赛”,中国选择在对方优势体系的薄弱环节切入:当对手沉浸于传统光刻的“效率霸权”时,我们以极致精度和灵活性撕开了一道口子。 然而,技术突破的背后仍需冷静审视产业现实,电子束光刻机的效率局限(每小时仅能处理个别晶圆,对比EUV的百片级产能)决定了其短期内无法替代传统光刻机。 但它的真正价值在于构建“研发自主权”——正如一位业内人员透露:“以前改一套掩模要两个月烧掉八万块,现在秒改零成本”。 国际背景下,这一突破的象征意义远超技术参数本身,2020年以来,美国对华半导体管制持续加码不断挤压中国高技术产业的发展空间。 而“羲之”的诞生,打破了荷兰、日本企业长期垄断的电子束光刻市场。 回望历史,中国半导体装备的突围从未遵循线性路径,从上世纪中科院电工所的早期尝试,到今日“羲之”实现商业化落地,其间跨越的不仅是技术鸿沟,更是从“科研样机”到“市场产品”的生态重构。 在全球电子束光刻市场以可观增速持续扩张的背景下——其动力很大程度上源于量子计算、新型纳米材料等前沿领域的旺盛需求——国产电子束光刻系统的出现,正悄然改变中国半导体装备产业参与全球竞争的逻辑。 它不仅意味着多了一种设备选项,更可能重新定义我们在特定赛道中的话语权。 倘若进一步将电子束直写技术与近年来国内快速成熟的纳米压印、第三代半导体等工艺相整合——例如部分国产纳米压印装备已在特定精度指标上超越国际厂商——中国或许正在酝酿一套跳出传统光刻思路的“非对称”制造体系。 这种路径并不寻求在原有赛道上与巨头正面竞速,而是通过多技术节点的协同创新,逐步构建自主可控、更适应新兴需求的半导体研发与生产生态。 电子束光刻机的进展,因此不应被简单理解为单一设备的突破,而更应被视为中国半导体产业尝试结构性回应外部技术约束的一次重要努力。 它未必会彻底替代现有光刻技术,但很可能在迭代速度快、定制化要求高的研发领域,为我们打开一扇跨越封锁的真正机会窗口。