为什么中国的企业总是喜欢让员工无偿加班?这并非一句“老板黑心”就能简单概括的问题,其背后是一套由文化、制度、经济和法律交织而成的复杂逻辑。

1. “奋斗”文化的异化与“福报”论的绑架 在许多企业,尤其是科技互联网行业,“奋斗”被异化为工作时长的军备竞赛。“996是福报”这样的论调,巧妙地将资本对剩余价值的榨取,包装成个人实现梦想的必经之路。这种文化氛围让准时下班成为一种“不努力”的罪过,使得“自愿”加班成为心照不宣的潜规则。拒绝加班,可能意味着你不够“狼性”,在未来晋升、调薪时被边缘化。

2. 粗放式管理的路径依赖:人效等于时长 很多中国企业的管理模式仍处于粗放阶段,缺乏精细化管理和技术创新的动力。当无法从提升效率和创新中获取更多利润时,最简单直接的方式就是挤压人力成本,延长劳动时间。管理者习惯于用“工时”而非“产出”来衡量员工价值,仿佛员工坐在工位上的时间越长,公司的收益就越大。这是一种管理上的懒惰和无能。

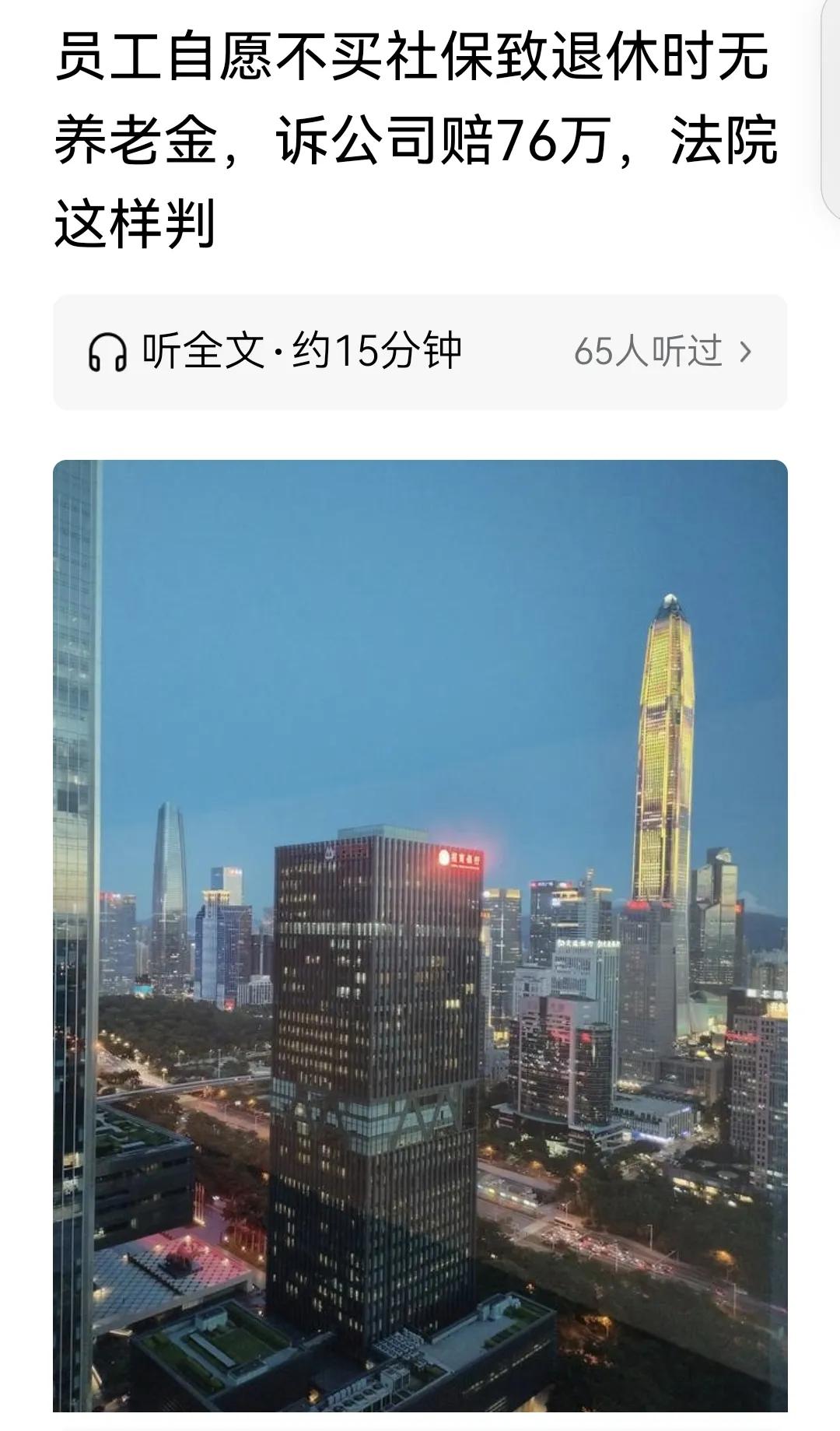

3. 违法成本极低,而收益极高 根据《劳动法》,延长工作时间应支付高昂的加班费。但现实是,劳动者维权困难重重,而企业违法的成本却非常低。劳动监察力量有限,员工往往因害怕失业而不敢主张权利。即使被仲裁,企业需要支付的赔偿也远低于它长期节省下的加班费成本。“罚酒三杯”式的处罚,实质上是一种纵容,让企业有恃无恐。

4. 激烈的市场竞争与资本的逐利天性 在高速发展、卷到极致的市场环境中,企业为了更快地推出产品、抢占市场,将“快”作为核心竞争优势。“用时间换空间”成了最直接的策略。在资本追求指数级增长的压力下,员工的个人时间成为最先被牺牲的代价。项目的 Deadline 压垮了生活的 Deadline。

5. 部分劳动者的“沉默的同意” 尽管大多数人反感无偿加班,但不得不承认,有一部分人或因高薪承诺(虽然时薪算下来很低)、或因股权诱惑、或因职业焦虑,选择了默许甚至拥抱这种规则。这种个体的理性选择,在宏观上却加剧了整体的“内卷”,让拒绝加班的人显得格格不入,形成了恶性循环。

结语:一场零和博弈的困局

表面上看,企业通过无偿加班节省了成本、加快了速度,似乎是赢家。但长远来看,这透支了员工的健康与热情,抑制了消费和创新,最终会反噬企业乃至整个经济的活力。

打破这一困局,不能仅依赖个体的反抗,更需要:

法律的牙齿:真正提高违法成本,让劳动监察“长牙”。

管理的进化:企业从“拼工时”转向“拼效率”和“拼创新”。

文化的重塑:剥离“奋斗”与“加班”的等号,尊重个体生活的边界。

当“下班自由”不再是一个奢侈的愿望,我们的职场和社会才会更健康。

![像这种免费送房的例子,会在很多小城市上演……[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/13792628978584617183.jpg?id=0)

金黄的蛋卷

因为老板没做过牢