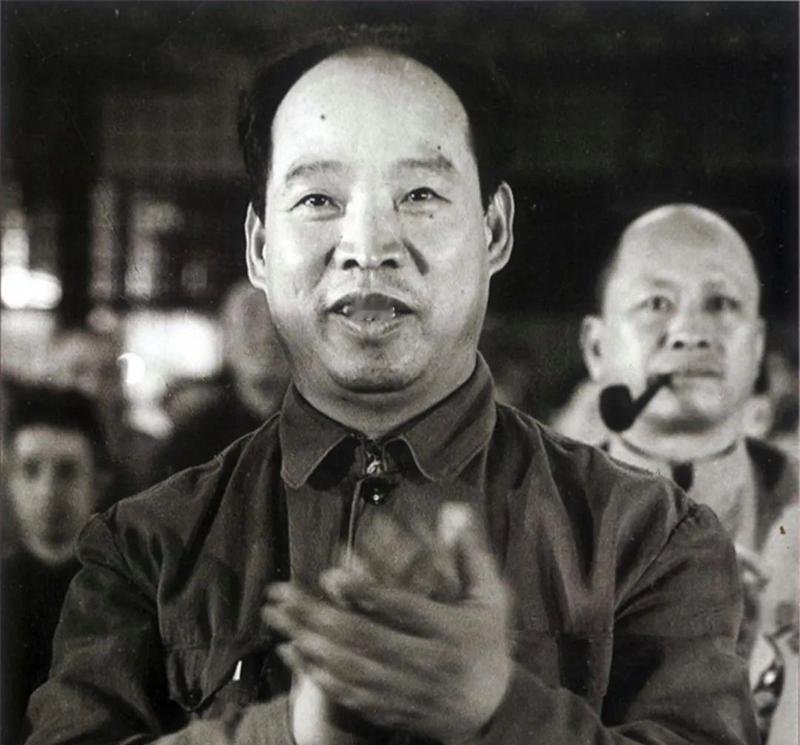

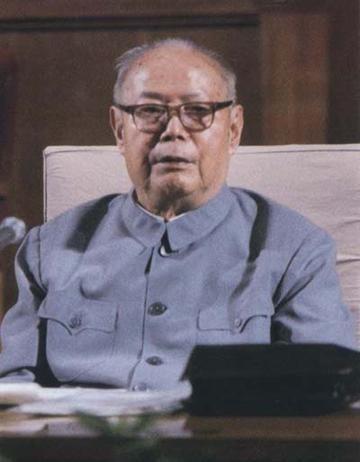

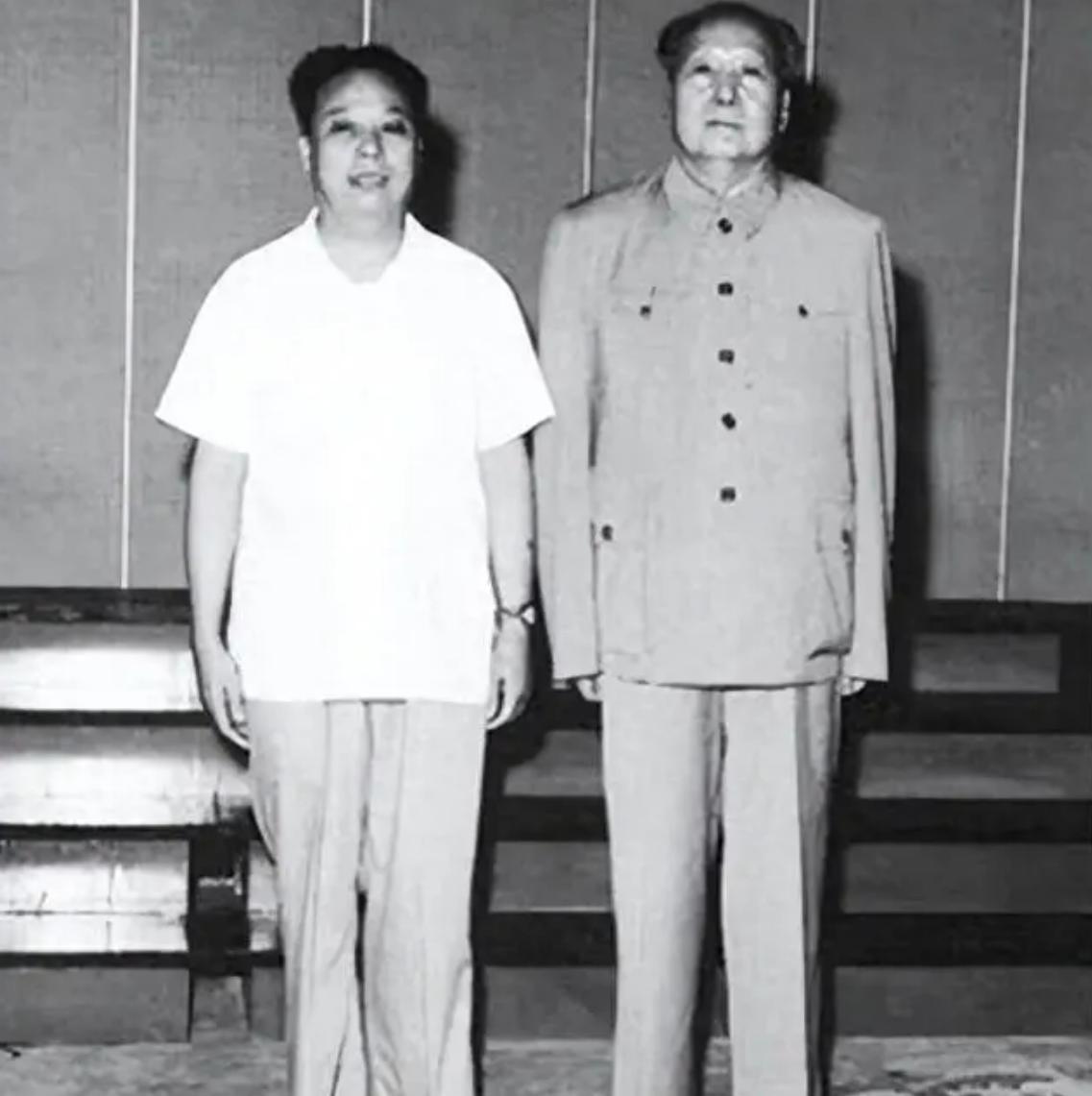

1988年的一天,已辞职赋闲的纪登奎在家里吃饭时,突然头一歪倒在了地上,家人发现他面色苍白,呼吸急促,连忙将他送到了最近的医院紧急抢救。 李雪峰和纪登奎,都是从山西那片黄土地走出来的。李雪峰是老大哥,纪登奎小他十六岁,早年在太行区,纪登奎就在李雪峰手下干活。那会儿,纪登奎心里是真佩服这位老领导,把他当榜样。 后来几十年,俩人各有各的际遇,就像两条河,分头流淌。直到六七十年代,命运才又把他俩推到了一起。李雪峰的人生跟坐了过山车似的,一度高升,执掌京畿重地。可没过多久,1970年的庐山会议,他因为“华北组二号简报”的事,一下子从山顶跌到了谷底。 那份简报,他作为华北组的召集人签了字,结果被定性为“反革命”,这口锅背得他有苦说不出。很快,他被撤职,送到安徽六安的一个小地方隔离审查。那段日子有多难熬,只有他自己知道。 “九一三”事件后,中央开始重新审查一些案子,也包括李雪峰的。这时候,很多人都避之不及,可纪登奎站了出来。他在毛主席面前,很认真地提了自己的看法,大意是说,李雪峰、郑维山这几个人,情况不一样,最好不要开除党籍,给他们留条路。 这话在当时说出来,是需要极大勇气的。毛主席听了,意味深长地看了看纪登奎,说了句:“登奎啊,缺少了几根白头发,不像我们,都是经历了考验的。” 话虽这么说,但纪登奎的仗义执言,还是传到了李雪峰的耳朵里。所以,当李雪峰在1982年终于迎来清白时,他心里最惦记的,就是这个在关键时刻为他说了话的老兄弟。那句“你好大的胆子”,饱含了多少年的辛酸、委屈和感激。 纪登奎只是淡淡一笑,说我只是实话实说,那简报本来就不是那么回事。朋友之间,最金贵的,可能就是这点在逆境里敢说实话的实在劲儿。 纪登奎的这份“实在”,贯穿了他的一生。1980年2月,十一届五中全会批准了汪东兴、纪登奎、吴德、陈锡联四位同志的辞职请求。这是一个时代的转折点,四位曾经身居高位的人物,自此走上了不同的人生轨道。 他们四个人,就像是从同一条主干道上,拐进了四条不同的小径。 陈锡联,戎马半生,退下来后,交际圈子主要还是军队的老战友。他喜欢钓鱼,还拿过不少奖。看电视是他的一大爱好,尤其爱看军事新闻和战争片。每当在电视上看到有官员贪腐的新闻,老爷子就气得直拍大腿,嘴里念叨:“该杀头!该杀头!” 这份嫉恶如仇的劲儿,跟在战场上一样。 吴德,退下来头几年,几乎是“归隐”状态。一个人在北京东交民巷的家里,练练书法,种种花,车一年到头都加不了几次油。后来在中央领导的劝说下,才开始到全国各地走走看看。他同样看不惯贪腐,甚至有一次听到些不好的消息,还专门跑到中纪委去反映情况。 汪东兴,是四人中职务最高、也最长寿的一位。他活到了100岁,在2015年才去世。身边人说他“心很宽,想得开”,这可能是他的长寿秘诀。退下来后,他从中南海搬了出来,但住得不远。家里常有老同事来拜访,他聊得最多的,还是毛主席。有时候说着说着,眼泪就下来了。直到晚年,他还在通读《毛泽东选集》,想从里面找答案。 而纪登奎,是四个人里最特殊的一个。他辞职时只有57岁,正是一个干部年富力强的时候。所以他没有完全赋闲,而是去了国务院农村发展研究中心当研究员。他为人一直很低调,发言总是平和又简单。 据他儿子纪坡民回忆,他父亲生前一直想写两本书,一本是个人回忆录,另一本是关于他从河南调到北京后的工作经历。他总觉得自己还年轻,时间有的是,就没着急动笔。 可谁也没想到,意外来得那么快。 时间来到了1988年7月13日。 那天,纪登奎在家里吃晚饭,跟家人聊着天。突然间,他头一歪,就倒在了地上。家人冲过去一看,他面色苍白,呼吸变得非常急促。大家慌了手脚,手忙脚乱地把他送到了最近的医院。 尽管医生们全力抢救,但还是没能挽回他的生命。突发性心脏病,带走了这位只有65岁的老人。 他的离去,是四个人中年纪最小、也是走得最早的。这个消息让所有认识他的人都感到震惊和悲痛,尤其是李雪峰,他又失去了一位患难与共的挚友。 后来,汪东兴、吴德、陈锡联的回忆录都相继出版,成为了研究那段历史的珍贵资料。唯独纪登奎,因为他走得太突然,那两本计划中的书,最终一个字都没能留下。 这成了一个无法弥补的历史遗憾。他经历了那么多,思考了那么多,那些独特的视角、那些不为人知的细节、那些他对历史的深刻反思,都随着他的猝然离世,永远地尘封了。