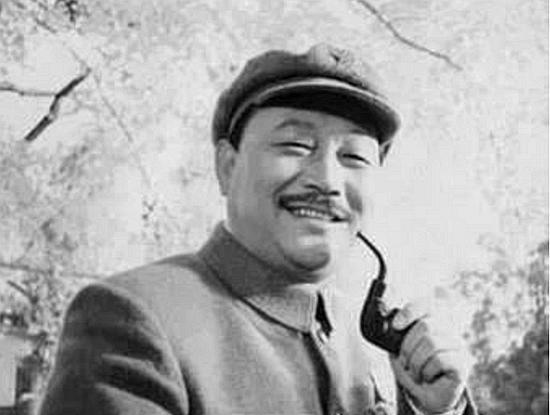

1960年中国足球开始走下坡路,贺龙下令解散国足:到部队整顿作风 “1964年初,要是还踢不进前三,队就散!”北京西长安街,贺龙看着窗外呼啸的北风,语气里带着火药味。茶杯轻轻一磕,室内几位体委干部瞬间屏住了呼吸——谁都知道,他不是在发牢骚,而是准备动真格。 这不是突如其来的情绪爆发。倒回到十五年前,新中国刚成立时,贺龙曾豪气万丈地说:“足球要踢出中国人的骨气!”那时他在西南军区,一边剿匪一边筹划“战斗体工队”,抽调身强力壮的战士踢球。规则不熟,配合更谈不上,可临时土场上一阵厮杀,战士们的呐喊声盖过枪炮,他看得直乐。事实上,贺龙把这支“草台班子”当作实验田:先把人气拉起来,再讲技术。 1950年代初,这块“田”真开花了。成都、重庆的中学生放学后抢着下场,街口小饭馆老板挂块牌子——“球赛期间,包子半价”。外界打趣:四川人全会踢足球。贺龙心里清楚,氛围有了,下一步得“上肥料”。于是他四处物色教练,先瞄准香港球王李惠堂,开出“生活水平一分钱不降”的条件。李惠堂思前想后婉拒,贺龙虽遗憾,却没灰心,“海外请不来,就在国内挖”。这才有了后来镡福祯北上入川的故事。 镡福祯到重庆第一天,贺龙带他看军队表演赛。90分钟里横冲直撞、满场飞铲,镡福祯急得直搓手:“这样踢,脚先废!”贺龙拍拍他肩膀:“你来,就是要改这股蛮劲。”老镡没让他失望,仅一年时间,就把那支散装队伍练成了西南地区头号劲旅。随后的全国青年赛,西南队初露峥嵘,防守反击像模像样,引来体委关注——“贺主任那边,确实搞出了点门道”。 1954年,“走出去”的机会来了。贺龙说服中央,让一拨年轻人赴匈牙利学真本事。临行前他只交代一句:“别怕吃苦,也别怕丢人,脸皮薄踢不好球。”半年后回国,这批人带回新的站位概念、体能周期训练方式,中国足球第一次拿到了“说明书”。紧接着,北京青年队在波兰联欢节赛场硬刚华沙队,虽2比3惜败,却赚足面子。守门员张俊秀被评为“国际最佳一号门将”,贺龙顺势把他推上全国人大代表,队员们顿觉:踢好球真能出头。 那几年,成绩一路向上:1956年客场大胜印度;1958年主场死磕南斯拉夫青年军,上半场0比2落后,下半场扳平;1959年“中苏匈”对抗赛摘银。外界议论,“中国足球崛起了”。但真正的问题悄悄埋下:训练模式照搬匈牙利,却忽视了国内饮食、体能数据和后勤条件;管理上仍延续文体合一的“部队化”,对于职业联赛、青训梯队缺少长远规划。表面风光,内里隐患。 1960年春,亚非四国邀请赛在仰光开踢,中国队对阵越南,先被对手边路穿插打懵,终场前又丢一球,1比3。紧接着与朝鲜、蒙古的比赛同样失利。三场下来,一胜难求。贺龙面沉似水:“怎么碰谁都输?”外媒冷嘲热讽,说中国足球“纸老虎”。这话刺痛他,也刺痛队员们。然而更艰难的还在后面。 1963年,新兴力量运动会,国足被乌拉圭青年队挡在四强之外。回到北京,球队例行汇报。贺龙没有劈头盖脸,只叹口气:“责任在我。”可第二天,他把教练组叫到体委小楼,态度骤变:“一年之内,不进前三,队伍自动解散,全体下部队。”决心一旦下达,没人敢再抱侥幸。 解散令真正落地是1964年3月。那天清晨,运动员收拾行囊,统一乘卡车前往“硬骨头六连”,当兵去。训练从摸爬滚打开始,背沙袋冲山坡、端着木枪匍匐,晚上还要总结笔记。有球员私下嘀咕:“这是踢球还是打仗?”班长一句:“作风不过硬,你到场上也站不住。”说得直白,却戳到要害。 不得不说,这趟军旅生活立竿见影。两个月后返京,体测指标大幅提升,很多人第一次意识到体能差距是硬伤。更重要的是思想上的“回炉”。有人回忆:“在连队,谁也不敢偷懒,怕拖后腿。”这股劲,被贺龙称为“足球的战斗精神”。 与此同时,他提出“抓小球”,把眼光投向十岁左右的儿童。天津、沈阳、武汉等十座城市试点少儿联赛,暑假期间球场人头攒动。那批孩子里,后来真走出了迟尚斌、容志行等国脚雏形。外界质疑他“舍本逐末”,他摆手:“栋梁从幼苗长出来,急不得。” 1965年,新国家队在秦皇岛重新集结,平均年龄仅22岁,战术体系从头搭建。封闭训练一百二十天后,他们出征第一届亚洲新兴力量运动会,结果闯进决赛,惜败伊朗屈居亚军。虽然没拿金牌,舆论却一片叫好:低谷之后总算止跌反弹。 回看这段跌宕起伏的历程,外界评价不一。有的说贺龙“过于军事化”,错过了职业化改革窗口;也有人认为,没有那道“解散令”,中国足球可能一直在温水里煮青蛙。孰是孰非见仁见智,但有一点难以否认——在那个物资匮乏、观念混杂的年代,他用最直接的方式逼出了反思:足球不是单靠技术,也要靠作风、靠血性。 后来老队员聚会,再提起1964年那场“军训式整风”,常有人咧嘴笑:“要不是贺老总那一吼,我们可能还在踢‘养生球’。”这句玩笑,道出了真相。