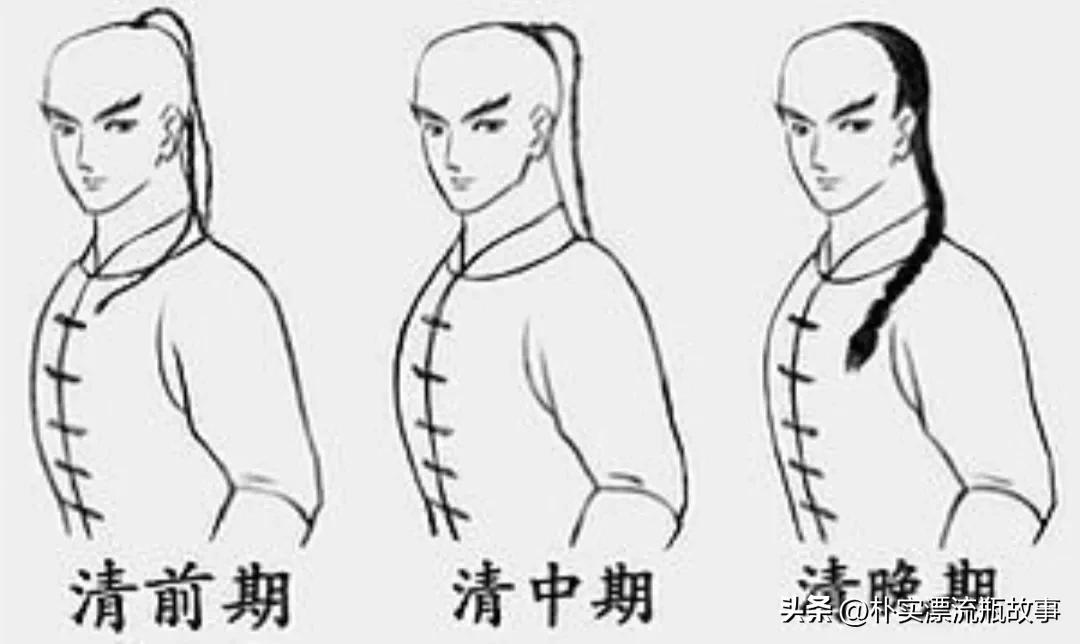

1645年清廷严颁“剃发令”,一纸“留头不留发,留发不留头”的政令,让无数汉人陷入生死抉择。而这一切,竟源于一种堪比“电灯泡配老鼠尾巴”的奇葩发型——金钱鼠尾。 “我大清”的辫子可不是影视剧里那种潇洒的“阴阳头”! 要是真穿越回清朝前期,您那一头秀发恐怕保不住几根。 据《鞑靺漂流记》记载,1644年在北京的日本商人亲眼看到:满洲人“都剃头,把头顶上的头发留下来,分成三绺编成辫子”。 这发型苛刻到什么程度? 只有铜钱大小的一撮头发,编成的辫子必须细到能穿过铜钱方孔才算达标! 这造型,活脱脱一个“电灯泡挂根线”,现代审美看来简直堪比“地中海plus限量版”。 清朝统治者对发型的要求可不是开玩笑。“剃发不如式者亦斩”——剃头没剃对样式,照样砍头! 顺治四年就有个血淋淋的例子:浒墅关农民丁泉因为留下头发面积稍微大了点,被地方官抓获。虽然这位老兄很可能只是无心之失,结果却被判了斩首。 当时的地方官在奏折里是这么说的:“本犯即无奸宄之心,甘违同风之化,法无可贷”。就连当地县官也以失察“从重议处”,家长和邻居都跟着倒霉。 满族祖先作为渔猎民族,长期在东北的“白山黑水”间活动。这种发型在实际生活中挺实用。 在密林中穿行,小辫子能减少树枝钩挂的麻烦。下水打渔后头发干得快,进山打猎时也能少招跳蚤虱子。 还有一种说法:上战场厮杀时,满人会把辫子盘在头顶,据说还能防刀砍! 不过想想那场面,一根细辫子能有多大防护力?估计他们字典里压根没“快刀斩乱麻”这词。 咱们看的清宫剧里的发型,基本上都是“诈骗”级别! 《鹿鼎记》里那些男演员,只是多了根长辫子,压根没剃头。 历史上的真实“金钱鼠尾”,和影视剧中常见的“阴阳头”差异很大。 这种“几乎就是光头”的造型,直到乾隆时期仍然是主流。 1793年英国访清使团的随团画师威廉·亚历山大画的纪实画稿就能证明,乾隆时期还是“金钱鼠尾”。 现在的清宫戏里,满族男子却都梳着阴阳头。 细心观众可能注意到,早年香港拍的清宫剧,男性角色大多只是戴个假辫子,并没真剃头。 这其实有现实原因。 上世纪七八十年代,香港影视业产量惊人,演员储备有限,大家都要赶场子。清宫戏只占市场一小部分,让演员为了一部戏剃头,会影响其他戏的拍摄。 剃光头后,拍其他朝代的戏就得戴头套,既费时间效果又不好。 所以香港电影人就想出了“留辫不剃头”的变通方法,后来也被观众接受了。 清朝近三百年间,男子的发型也不是一成不变的。 随着统治稳定,受到儒家思想影响越来越重,清廷逐渐放宽了留发的比例。 到乾隆去世时,老百姓的蓄发面积已经发展到四个铜钱大,相当于一个掌心,编出的辫子像猪尾巴一样粗。 到了咸丰帝即位后,蓄发速度加快,面积超过整个头部的一半,只留一个大额头需要剃,这就是咱们在清宫戏里常见的“阴阳头”了,扎出的辫子有蟒蛇那么粗。 头发多了,打理起来也麻烦。不仅要梳洗干净,还要扎成大辫子。 清朝的理发匠堪称技术工种,剃头刮脸成了老百姓离不开的行业。 有辫子打仗时实在是个软肋,想想被人薅住头发的滋味吧!所以清朝晚期打仗时,双方都专薅对方辫子。 久而久之还形成了俗语“被人抓住小辫子”,形容被人抓住了把柄。如今虽然没人留辫子了,但这句话却依然流行。 乾隆时期来华的英国画师威廉·亚历山大笔下,中国人依然顶着“金钱鼠尾”。 直到咸丰年间,发型才变成我们在影视剧中常见的“阴阳头”。 下次看清宫剧时可得擦亮眼睛:要是讲清朝前期的故事,角色却顶着一头茂密的“阴阳头”,那简直就是让汉朝人用上智能手机般的穿越啊! 对了,你知道“被人抓住小辫子”这个说法,就是来自清朝人打架专揪辫子吗? 如果你穿越回清朝初期,必须留“金钱鼠尾”发型,你会怎么应对?评论区聊聊你的穿越生存计划!