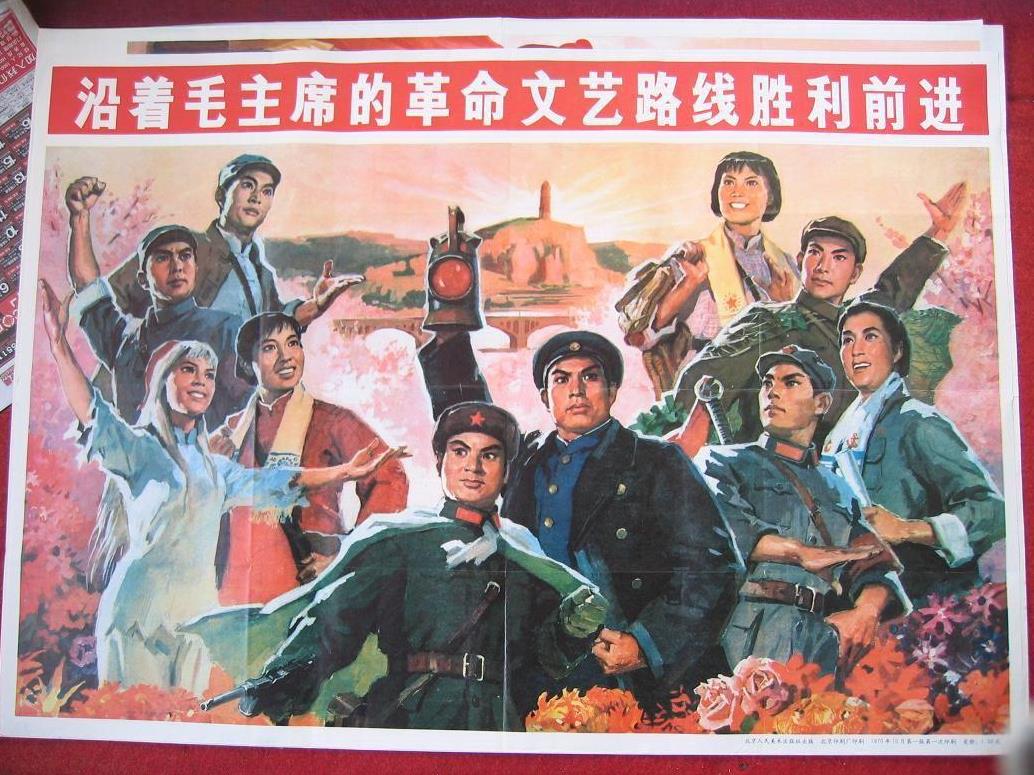

余秋雨唏嘘:“旗手的干预, 一方面使“样板戏”跌入泥淖,另一方面却着实增添了“样板戏”的艺术风采,所以不能完全抹煞她在“样板戏”产生过程的强大推动作用。从某种意义上说,“样板戏”已超越艺术上升为一种表演性的仪式。可归根到底,“样板戏”的基本形态仍然是“戏”。当我们揭去罩在“样板戏”头 上的政治光环时,当我们只是将它们作为“戏”去观赏时,我们发现“样板戏”在艺术上确实有许多建树,体现出独特的艺术魅力。 在特殊时期,样板戏占据着文艺舞台的核心位置,成为那个时代艺术创作的标杆。它以独特的创作模式,深刻影响了当时的文化艺术领域。从京剧《智取威虎山》中杨子荣的英勇无畏,深入虎穴智斗土匪,展现出革命战士的大智大勇;到《红灯记》里李玉和一家三代人坚守革命信仰,前赴后继与敌人斗争,传承红色精神 ,这些样板戏作品无一不传递着革命者的坚定信念与崇高理想。 其结局总是以革命者的胜利、人民的胜利而告终,阶级敌人、地富分子等被彻底击败,这种鲜明的价值导向和胜利结局,给予了当时的人们极大的精神鼓舞,成为人们心中希望与力量的象征。 在人物塑造方面,样板戏中的正面人物充满青春活力、奋发向上,宛如闪耀的灯塔,引领着时代的精神风尚。如《沙家浜》中的阿庆嫂,以茶馆老板娘的身份为掩护,巧妙周旋于敌人之间,机智勇敢地保护新四军伤病员 ,她的形象深入人心,成为智慧与勇敢的化身。这种人物塑造模式,不仅在戏剧领域产生了深远影响,还延伸至其他艺术形式,成为当时艺术创作的重要范式,激励着艺术家们在各自的领域中展现革命精神与时代风貌。 在对样板戏进行移植的过程中,为了突破传统表现手法的局限,创作者们积极探索新的艺术手法,“曲调揉合” 便是其中一项极具创新性的成果。这种手法源于对花鼓戏曲调之间内在联系的深入分析与研究。创作者们发现,凡是同调式、同弦法和主属音关系的曲调,都能够有机地、和谐地相互联接,而不符合这些关系的曲调则难以融合 。基于这一发现,他们进一步尝试将能有机联接的曲调进行揉合,从而创造出了 “曲调揉合” 这一新的艺术手法。 以沙奶奶的唱段《沙家浜总有一天会解放》为例,最初运用 “变手法” 从 “西湖调” 演变出 “反西湖调”,在一定程度上能够适应唱段所需要表达的情感 ,但创作者们仍觉得其激昂、愤恨的情绪不够强烈,无法充分展现沙奶奶对敌人的痛恨以及对沙家浜解放的坚定信念 。而 “木马调” 虽然具有激昂、愤恨的情绪特点,可单独使用时又存在不动听的问题。 于是,创作者们大胆试验,在 “反西湖调” 中巧妙地揉进 “木马调” 的旋律 。通过这种方式,将两种曲调的优势相结合,不仅增强了唱段的情感表达,使沙奶奶的情感更加饱满、强烈,同时也让整个唱段更加动听,富有感染力 。这一成功的尝试,充分展示了 “曲调揉合” 这一手法的独特魅力和强大表现力 ,它能够根据塑造工农兵英雄人物音乐形象的需要,以选作基调的旧曲调为基础,把两个以上曲调中最能表现人物思想感情的旋律集中起来,有机地揉合在一起,实现旧曲调的 “推陈出新”,大大丰富了基调的表现能力,同时又保持了基调的音调特性不变 ,为花鼓戏音乐的创新发展开辟了新的道路。 样板戏的移植在那个特殊的时代背景下,具有多方面的意义,同时也存在着不可避免的局限性。从积极的方面来看,它推动了地方戏的发展与变革 。通过移植样板戏,许多地方戏接触到了新的创作理念和表现手法,打破了原有的艺术格局,为地方戏注入了新的活力。以湖南花鼓戏移植《沙家浜》为例,创作者们在音乐、唱腔、表演等方面进行了大胆创新,不仅丰富了花鼓戏的艺术表现形式,还提升了其艺术水平 。 这种创新使得花鼓戏能够更好地适应时代的发展,吸引了更多观众的关注,在一定程度上促进了地方戏的传承与发展 。同时,移植后的作品符合时代特质,紧密围绕歌颂党、国家和工农兵的主题,与当时的政治形势和社会氛围相契合,成为宣传革命思想、鼓舞人民斗志的重要工具 ,在那个特殊时期,发挥了重要的社会教育和文化引领作用。 然而,样板戏移植也受到了当时环境重束缚 。创作被高度政治化,样板戏的创作模式成为一种固定的范式,地方戏在移植过程中必须严格遵循这一范式,缺乏创作的自主性和灵活性 。这种政治束缚使得艺术创作的多样性受到极大限制,许多地方戏的独特风格和特色在移植过程中被削弱甚至消失 。 为了突出所谓的 “高大全” 英雄形象,人物塑造往往过于脸谱化、单一化,情感表达也较为生硬和模式化,难以展现出人物的复杂性和真实情感 ,这在一定程度上降低了作品的艺术感染力和审美价值。