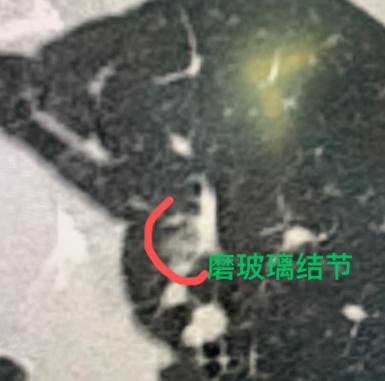

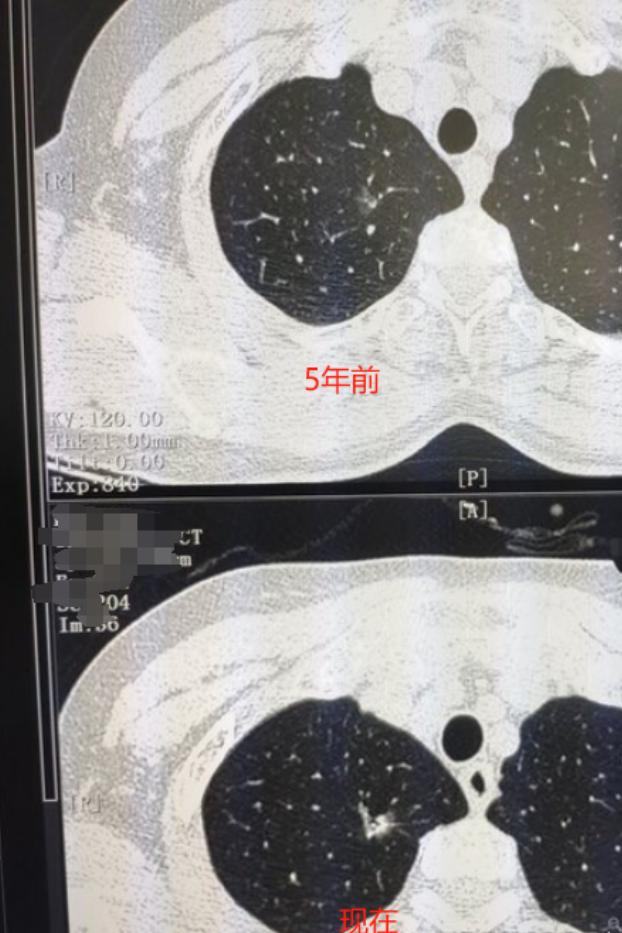

一手术人就垮了?医生直言:5种病无需做手术,别让无知害了自己 有人做完手术,身体不仅没好,反倒垮下来了。这种情况并不少见,尤其是那些根本不需要动刀的病。医生直言,有五类常见情况,其实完全可以不用开刀,别让不必要的手术反过来伤了自己。 先说第一种:轻度颈椎病。很多人肩颈酸痛,就被影像报告吓到,以为必须手术。但医生提醒,症状轻微时,保守治疗效果往往更好。物理理疗、牵引、热敷,再加上日常的颈肩锻炼,不少人都能恢复得很好,根本不用上手术台。 第二种:轻度腰椎退变或椎间盘突出。现在人长时间伏案、久坐,腰痛成了家常便饭。MRI一查,报告上写着“突出”,很多人就慌了。但实际上,许多轻度突出并不会压迫神经。通过核心肌群训练、适度牵引和康复运动,疼痛常常能明显减轻,甚至完全缓解,不必急着手术。 第三种:部分甲状腺结节。体检时被查出结节,很多人第一反应就是“癌变风险”,想马上切掉。可医生解释,大多数甲状腺结节是良性的,不痛不痒也不会影响激素水平。只要定期随访,观察大小变化,并不需要贸然开刀。真正需要手术的结节,只是少数。 第四种:轻微胆囊息肉。B超发现息肉,就要切胆吗?医生说,其实不必。大部分息肉很小,稳定不变,也没有任何症状。只有体积超过一定标准,或者伴随明显不适、恶变风险较高时,才考虑手术。贸然切除,反而让身体失去胆囊这种消化“辅助器官”。 第五类:部分轻度结石。比如直径很小的肾结石、输尿管结石,没有引起堵塞,也没有疼痛,其实完全可以靠多喝水、药物排石慢慢排出。很多人最终自己排掉了,不需要冲击波,更不用手术碎石。 这些例子背后反映的一个核心问题是:别盲目把手术当成唯一选择。到底什么情况必须手术?什么时候可以保守治疗?什么时候只需观察?这些都要综合判断。 很多人只盯着检查报告,看到“异常”就慌张。殊不知,影像学提示的异常,不等于必须开刀。相反,手术风险不容小觑。麻醉反应、术后感染、切口并发症,再加上住院恢复期的身体负担,有时得不偿失。尤其是老人或免疫力差的人,一次小手术就可能把身体折腾得元气大伤。 所以医生建议:先试保守治疗,循序渐进。不论是颈椎腰椎病,还是结节结石,第一步都应该从非手术方法入手。物理治疗、康复训练、生活习惯调整、定期复查,这些都是低风险、高收益的选择。只有确实无效或病情明显进展时,才进入手术流程。 从生活角度看,很多“病”其实与日常习惯关系密切。久坐、姿势不良、缺乏锻炼,会加重颈腰椎问题;高脂饮食、油腻暴饮暴食,会让胆囊息肉和结石风险增加。看似是“手术病”,实则是生活习惯长期积累的结果。养成良好的饮食和运动习惯,本身就是最好的“手术预防”。 此外,医疗信息越来越多,也让一些人容易被“手术宣传”带节奏。某些医疗机构可能因为效率、利益或习惯,更倾向于推荐开刀。患者此时更需要冷静思考:多问几个“为什么”,多找几个医生确认意见,不要轻易被一句“必须手术”吓到。 说到底,手术只是治疗手段之一,不是万能钥匙。不是所有疾病都适合用刀解决,也不是所有影像异常都必须干预。懂得这五类常见病的处理方式,能让我们多一条选择的路。关键是:做决定时要理性,要有信息支撑,把身体的主导权握在自己手里,而不是交给“惯性思维”。 别让无知决定身体的未来。健康的底线,往往就守在一次正确的选择里。