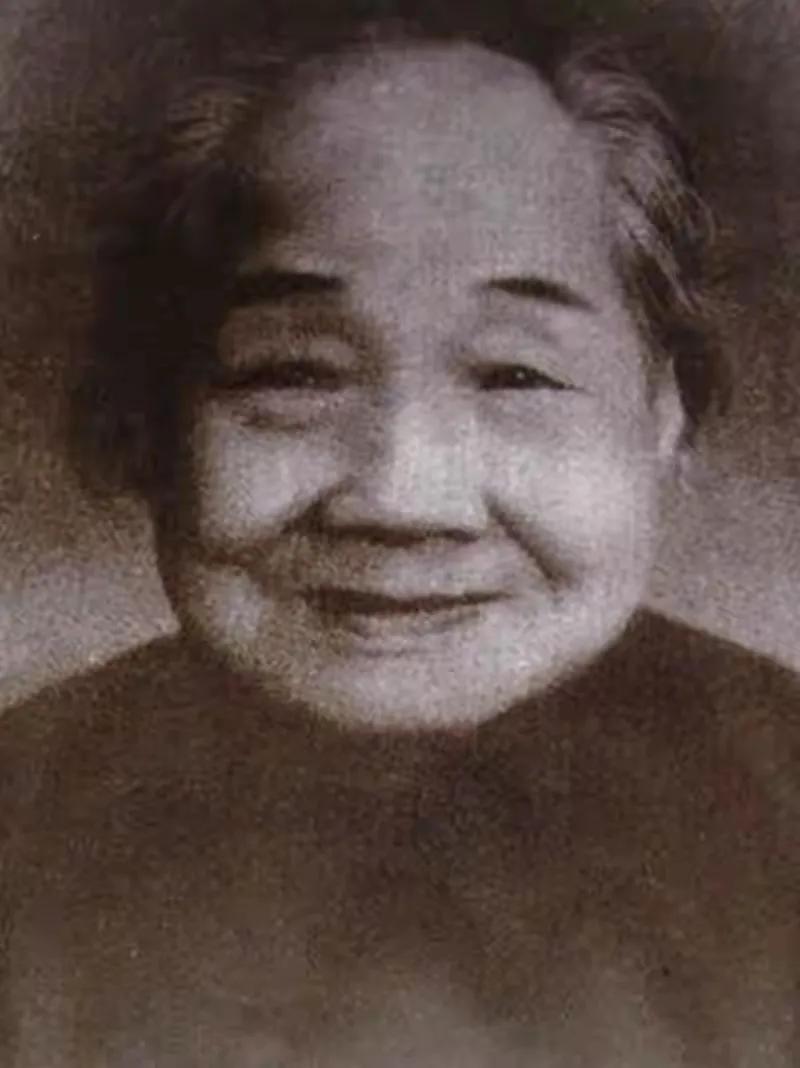

1950年,毛岸英回老家看望外婆向振熙,问道:“您有什么要求?”没想到,向振熙却说:“我什么也不要,我只要10万元。” 1870年,向振熙出生在湖南平江的一个书香门第。 良好的氛围让她从小读书识字,也养成了温婉又坚毅的性格。 18岁那年,她嫁给了表弟杨昌济。 杨昌济心怀天下,立志要通过教育改变国家的命运,可他的理想也意味着生活上的清苦。 婚后,杨昌济常年在外奔走求学、任教,家中大大小小的担子全压在向振熙一人身上。 公婆年迈,孩子年幼,家境紧巴巴,但向振熙从来没有抱怨,硬是咬牙撑下去。 丈夫出国留学后,家里更是雪上加霜,向振熙一个人带着两个孩子在板仓村生活。 面对泥泞的土路、漏雨的屋顶和一日三餐的发愁,她始终不低头。 1906年,洪水冲毁了良田,无数乡邻无家可归。 向振熙明知道家里没多少余粮,却还是拿出来和邻居们一起救济灾民。 正是这种不忍旁人的善意,潜移默化地影响了女儿杨开慧。 杨开慧自小聪慧,母亲把所有希望都寄托在女儿的读书上。 破旧的书桌、昏暗的灯光,环境再差,向振熙也要女儿坚持学习。 后来全家迁往长沙,她依旧默默支持丈夫的教育事业。 可以说,向振熙既是一个传统的贤妻良母,又在无形中参与了那一代知识分子的思想播种。 不幸的是,1920年杨昌济去世,家里经济一下子陷入困境。 一个寡妇要抚养子女,本就不易,可她没有退缩。 杨昌济走后,向振熙跟杨开慧一家生活在一起,还帮着带毛岸英兄弟。 对外孙们,她倾注了无尽的慈爱,毛岸英后来回忆,童年里最温暖的记忆,就是外婆的怀抱。 可好景不长,1930年杨开慧被捕并壮烈牺牲,向振熙的内心几乎被撕碎。 但按照组织安排,她强忍悲痛,把毛岸英兄弟送到上海交给毛泽民抚养。 从此她和外孙失去联系,心中始终惦记,却从未抱怨命运的不公。 几十年的坎坷,她靠着坚忍的性子硬撑过来。 到了1950年,向振熙已是80岁高龄,这一年,也是她的八十大寿。 毛主席国事繁忙回不去,便托毛岸英带着人参、鹿茸、布料和一封亲笔信回乡探望。 毛岸英一路舟车劳顿回到长沙,替父亲向外婆问安,还大声读出信里的关切。 老人听着笑了,拉着外孙的手,眼里闪着泪光。 就在叙旧的空当,毛岸英顺口问她还有什么心愿。 向振熙她默片刻,轻声说:“我只想让你帮我还清欠邻居的10万块钱。”一句话让毛岸英心头一酸。 她经历过那么多生离死别,送走了丈夫、女儿,如今晚景清苦,却只惦记着那笔微不足道的旧债。 对她来说,钱多少不是问题,重要的是做人要坦荡,不能亏欠他人。 毛岸英很快拿出钱为她偿还,可她并不急着收,而是先让外孙坐下,陪她多说几句。 对这个白发苍苍的外婆来说,亲情的温暖,比任何东西都宝贵。 那次回乡,毛岸英还特地去给母亲杨开慧扫墓,走访了板仓的乡亲,感谢他们当年的照拂。 这一切,都让他更真切地理解了外婆和母亲那股坚韧不拔的精神。 然而命运残酷。 1950年11月,毛岸英奔赴朝鲜战场,在一次美军轰炸中牺牲,年仅28岁。 噩耗传到长沙,向振熙像是被人抽空了魂。 她已经送走了丈夫和女儿,如今连心爱的外孙也走了。 八十多岁的她,整日攥着岸英小时候的遗物,眼泪怎么也止不住。 可即便如此,她依旧没有垮掉,依旧咬牙活下去。 后来她在长沙继续生活,政府和乡邻都敬重她。 每逢她生日,毛主席都托人送去礼物和祝福。 1960年,向振熙九十大寿,毛主席让人送去200元,她反复叮嘱家人别乱花,要省着用。 她感动得说:“毛主席忙成那样,还想着我,真难得。” 十年动荡,她也没什么怨言,只是静静地守着老宅,守着记忆。 1962年冬天,向振熙走完了自己的一生。 弥留之际,她手里紧攥着杨开慧留下的银锁,眼神望向远方,好像还在寻找亲人。 消息传到北京,毛主席十分悲痛,寄了500元慰问,并建议将她与女儿合葬。 墓碑立在板仓,上面写着“杨开慧烈士之墓”,下方刻着“杨老夫人与开慧烈士同穴”。 回过头来看向振熙的一生,既是平凡又是伟大。 她没有上过战场,也没有写下豪言壮语,可她用一生的坚守,托起了一个家庭,也默默支持了革命。 她既是母亲、妻子、外婆,更是那个年代无数中国女性的缩影,在苦难中承受,在责任中付出,在坚韧中成全。 她临终前唯一的心愿是还债,这看似简单,背后却透出一份可贵的品质。清清白白做人,干干净净离去。 人这一辈子,财富、荣誉都会随风而去,唯有做人是否坦荡,会在后人心里留下印记。 向振熙用92年的生命,给出了最质朴也最深刻的答案: 不管境遇如何,做人要清白,要心安。 她的坚韧和善良,不仅成就了家庭,也映照了一个时代。