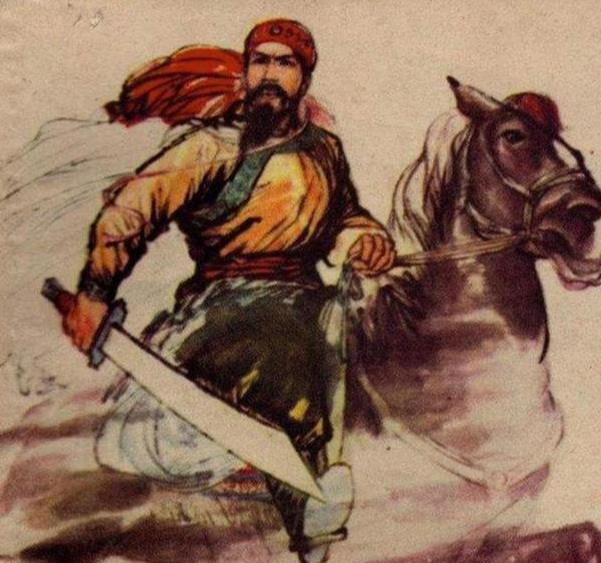

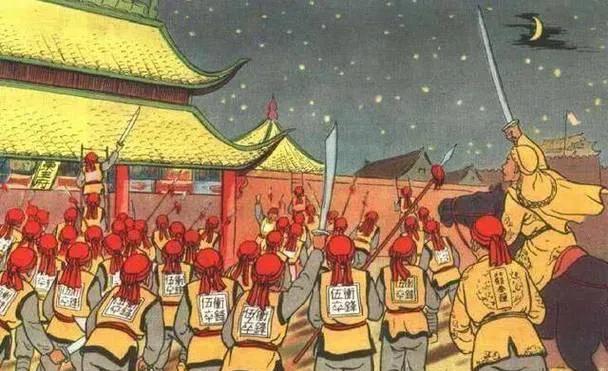

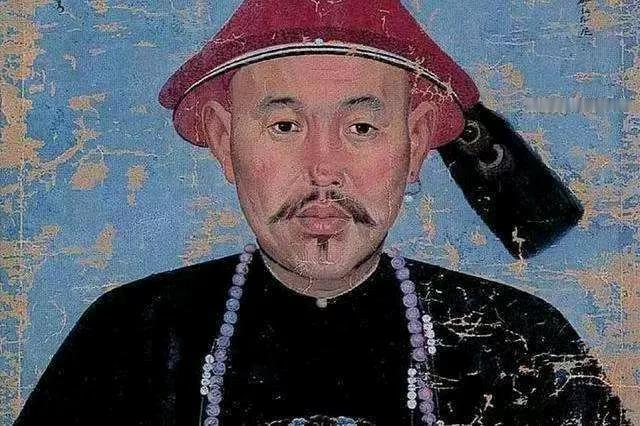

如果石达开换成杨秀清,会避免大渡河全军覆没吗? 1863年的大渡河边,石达开率着几万太平军,被困在安顺场的河谷里。 粮草早已告罄,士卒啃树皮、煮皮带充饥,水面对岸清军营火成片,山间的土司武装把退路彻底封死。 西征的宏图,在这一刻成了绝境。 谁也没想到,这支号称太平天国“翼王铁军”的部队,会在这里走到尽头。 更没人想到,石达开本人会被清军“请”到成都,最后在凌迟刑场上走完一生。 这场溃败的根子,其实在西征伊始就埋下了。 太平天国建国初期,石达开凭着战功与威望,与杨秀清、韦昌辉、萧朝贵并称“四王”。翼王的旗号,是血战换来的。 可天京事变后,杨、韦相继被杀,他与洪秀全之间的嫌隙也逐渐扩大。 1857年,他带着二三万精锐离开天京,表面是分兵开辟新局,实际上已是自立山头。 此后的几年里,他在江西、湖南、广西、贵州辗转作战,兵锋锐利,但始终没能攻下一个能作为长久根基的大城。 西南多山少田,物资紧缺,补给全靠沿途筹集。每打下一城,就得立刻转移,避免清军反扑。这种战法,适合短期突击,却难以长远经营。 到1862年,他决定北上入川,打算穿越四川进入陕甘,再与北方的义军呼应,形成新的战略态势。 这一步,是孤注一掷。 四川盆地四周环山,易守难攻。清军早已在成都、重庆、保宁等地布下重兵,还拉拢了大量地方土司武装,把川西、川北的山口要道全部控制。 石达开的部队进入四川西部后,补给问题立刻显现。 川西的汉人聚落稀疏,地方势力更信服清廷而非外来军队。 太平军在贵州、云南还能靠拉拢少数部落维持通道,但在川西,这一招很快失效。 安顺场,是大渡河上的一个重要渡口。河面在这里收束成狭窄的谷口,两岸高山逼近河水,水势湍急,过河只能依赖几处小渡。 清军对这里的地形烂熟,早早布防,占据了制高点。只要控制住渡口,河对岸的大路就等于堵死。 石达开本还有机会硬渡。 清军初到时兵力不足,如果立刻组织夜渡,或许能抢在封锁前过去。 但他却选择与清军谈判,提出交出妻儿换取安全撤离的通道。 这个举动拖延了时间,让清军源源不断地调兵赶到,最终彻底锁死渡口。 更致命的是,谈判的信号让部队误以为可以和平脱身,战意开始消散。 饥饿、疾病和恐惧一起蔓延,连夜突围的可能被一点点耗干。 到六月,军中人心涣散,甚至出现投降和逃亡。 等到清军发动总攻时,太平军已经连组织有效抵抗的能力都没有了。 这一幕,让后人忍不住设想:如果换成杨秀清,会不会不一样? 杨秀清当年在天京,掌握军政大权,手腕极硬。 他在攻克南京、击溃江南大营的战役中,展现了出色的调度能力。 面对敌军围困,他常用先发制人的反击稳住局面。 如果是他带兵西征,或许会在出发前就重金收买沿途土司,提前修好补给点,不给清军封锁的机会。 即便真的被堵在安顺场,以杨秀清的性格,很可能会在围困初期就强行渡河,不留给对手封锁的时间。 也可能会组织大规模夜袭,撕开缺口,哪怕损失惨烈,也要保住核心兵力。 但这样的推测,也有隐忧。 西南的地形和族群关系复杂,杨秀清长期在江南作战,未必能像在地经营多年的石达开那样灵活应对地方势力的态度。 他那种强硬作风,可能会在初期就引发冲突,让补给线更早断掉。 而大渡河两岸的客观条件摆在那里—— 清军兵力在川西有明显优势,水文不利于仓促渡河,西南山区的补给体系本就脆弱,一旦陷入绝境,很难凭一时的勇决翻盘。 石达开的失败,不只是个人决策的问题。 那是太平天国整体战略空间崩溃的缩影。 当天京的主力被清军与湘军牢牢牵制,西征部队没有任何后援,孤军深入就注定要承担全部风险。 安顺场的覆灭,只是这个必然的结果在地理和时间上的一次集中体现。 换将,也许能改变细节,甚至延缓失败的节奏,但要想逆转全军覆没的结局,几乎不可能。 六月十八日,石达开被押送到成都,处以凌迟。 这位曾经的“少年将军”,死时才三十一岁。 安顺场的河水依旧奔流,山风呼啸,战鼓早已沉寂。 大渡河在历史上看似只是一条地理界线,却在那一年成了太平天国由盛转衰的分水岭。 而石达开与杨秀清,这两个曾在同一面大旗下并肩作战的名字,也在无数史家的假设中被并列——一个死在天京政变的刀光里,一个困在川西的水声中。 无论换谁,面对那样的天险与多重封锁,都是在历史的夹缝里求生。 大渡河边的绝境,让太平天国的西征梦彻底破碎,也让后世的假设,永远停留在“如果”之中。 参考资料: 《清史稿·石达开传》,中华书局,1977年版。