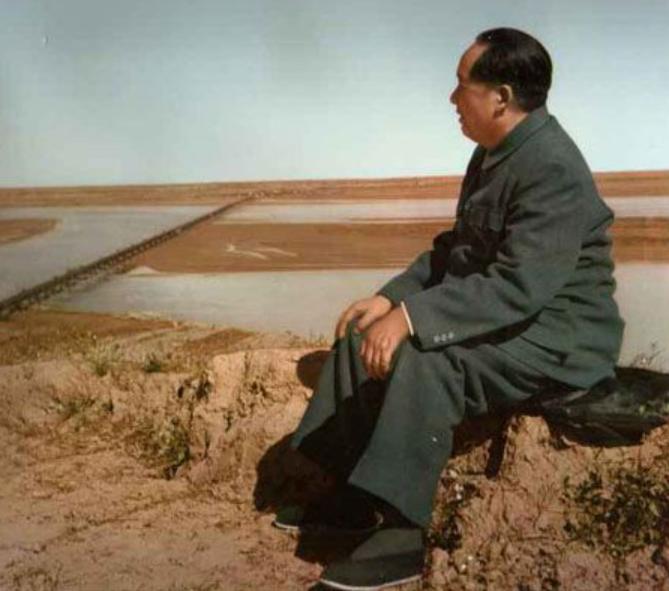

1969年7月,毛主席问高碧岑:“中国北临苏联,南临印度,东临日本。如果他们联合起来,从四面八方攻击中国,我们怎么办?” 1969年的夏天,不算热,可风里总带着股火药味。 北京的天灰蒙蒙的,像一块没洗干净的玻璃,阳光透下来带着点脏影。街上人走得不急不慢,心里却都跟拧着似的——谁都知道,北边的那位邻居脾气见不得好。 珍宝岛那仗一打,子弹飞过界,河水被血染过一次,风向就变了。 当时的苏军,像搬家一样,把家伙什儿一车一车往边境拉。 坦克的履带碾过泥土,压得硬邦邦的,卫星图上能看到一条条深痕。 更阴冷的,是情报里飘出来的话——有人在莫斯科的会议桌旁,摊着地图讨论,要不要一口气把中国的核设施敲掉。 这样的事,不用坐实,只要传进耳朵,就够让华北、东北的指挥部连夜开灯。 七月的某个午后,毛泽东坐在屋里,对高碧岑说了句:“北面是苏联,南面是印度,东面是日本,他们要是联合起来,从四面八方打过来,我们怎么办?” 说这话的时候,窗外蝉叫得厉害。 屋里人没接茬,茶杯里升起的热气缓缓散开,仿佛都在等下一句。 可下一句没来,只有沉默。 那不是随口问的客套,而是把一张地图直接摊到心口上的重量。 北边的威胁最凶。 珍宝岛才过去几个月,边境那一带已经换了模样,重炮阵地像一排排灰色的牙齿嵌在河岸。 列车从满洲里的铁轨上轰鸣而过,车厢盖着帆布,谁也不知道底下是粮食还是炮弹。 地方干部说,晚上能听到那边传来的引擎声,低沉得像闷雷。 有人半夜上厕所,站在院子里能看到北方的天边有光闪,那是探照灯扫过云层。 南边的高原安静得多,安静得不真实。 1967年的乃堆拉、卓拉打得够狠,雪地里翻滚过的人都记得那股刺骨的血腥味。 山口的风刀子似的,吹得人眼泪直掉,哨兵的棉帽子结着霜。 南线的问题在于远,消息要几天才能跑到北京,增援的车队得绕着崇山峻岭爬行。 高碧岑去过那里,说那路像蛇,一直在云里缠来缠去。 东面的日本,看起来平静。 东京的街头霓虹闪着光,商店橱窗里摆着收录机和洋酒。 可11月的一纸声明,让东海的水立刻凉了半截。 美日说,台湾的安全就是日本的安全,安保条约有效。 外交部的人翻译完文件,抬头的眼神很凝重——这意思就是,如果东海开火,美国随时能进来。 那片水域,港口多,船舶密,真要打起来,不是一天两天能收得住的。 三个方向,三个心结,缠成一团。 北京的决策层不可能只坐着等。 三线建设原本就有,可那一年突然加快了脚步。 火车在西南的山谷里拉着钢材、机器,一路把工业心脏往内地搬。 工厂在山脚下生长,像在躲避什么看不见的风暴。 修路的工人说,图纸上写着“靠山、分散、隐蔽”,每一个字都像是在念咒。 民防的事,也在城里铺开了。 北京地下城的挖掘声日夜不停,工地上汗水和土尘混成一股怪味。 标语写在围墙上,红得刺眼:“深挖洞、广积粮、不称霸。” 地道里潮湿,灯泡昏黄,墙面上贴着地图和防空须知。 孩子们下去玩捉迷藏,大人们嘴上不说怕,手却总摸着那口口粮袋。 在这股紧绷的气息里,还有一条看不见的线在悄悄织着。 秋天之后,中美之间传出一些消息,不是公开的,却被懂行的人捕捉到。 美国人在琢磨苏联的举动,也在看北京的态度。 北京则像走钢丝,借着与莫斯科的龃龉,暗暗把话递过去。 这不是一天能成的事,更像是在冰面上敲一敲,听回声。 毛泽东的那句“四面受敌”,没有化成纸面上的作战命令,却像是石子投进了水里,涟漪一圈圈扩散。 东北的火车站夜里灯火通明,南线的巡逻哨换得比以往勤,西南的工厂在山谷里亮着孤灯。 东海的风从港口吹来,吹动码头的旗子,猎猎作响。 有人说,那年夏天的夜特别长。 城里的灯光在午夜时分还亮着,院子里的狗对着远处的黑暗低吠。 北方的天边偶尔闪光,像有人在很远的地方举了一盏灯。谁也不知道,那光是在照亮什么,还是在寻找什么。