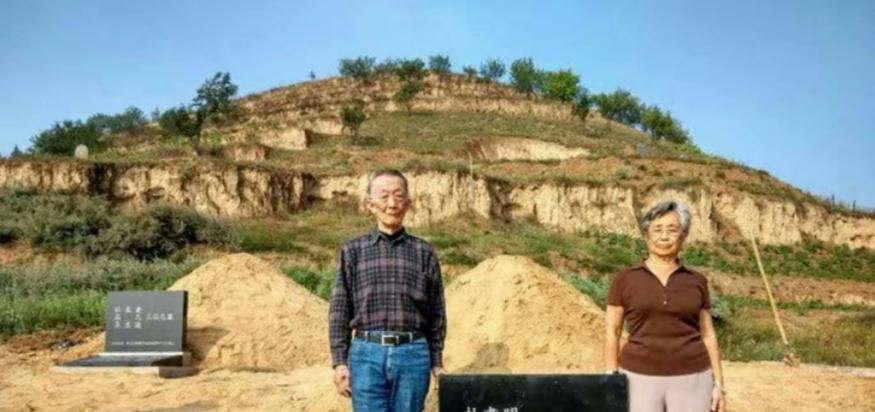

1973年5月8日,杜聿明等人参观伟人旧居后,杜聿明笑着对韶山接待的同志说:“帮我留句话给后人!” 要弄明白杜聿明这次韶山之行的意义,得先从他的经历说起。杜聿明是国民党的高级将领,参加过抗战,也在内战中跟共产党打过硬仗。1949年淮海战役,他被俘,从此开始了战俘生涯。到了1959年,他被特赦释放,成为新中国的一员普通公民。这可不是件小事,从战场上的对手,到融入新社会,身份的转变背后是时代的大变迁。 1973年,他已经60多岁,身体也不算硬朗,但还是和宋希濂一起去了韶山。这时候的杜聿明,已经不是那个意气风发的将军,而是个经历了人生起伏、看透了不少事的老人。他对过去、对国家、对自己的角色,都有了新的思考。 1973年5月8日这一天,杜聿明和宋希濂被组织安排到韶山参观。这不是一次随随便便的旅游,而是有特殊意义的活动。当时,新中国成立已经20多年,国内正在推动民族和解,团结一切可以团结的力量。像杜聿明、宋希濂这样被特赦的原国民党将领,被邀请到毛泽东故居参观,其实是想让他们更深地感受新中国的变化,也算是对他们转变身份的一种认可。 韶山是毛泽东的故乡,对很多人来说,这里不仅是个景点,更是个象征——新中国从这里起步,改变了无数人的命运。杜聿明他们来这里,既是参观,也是某种意义上的“朝圣”,看看这位曾经的对手是怎么从普通农家子弟成长为国家领袖的。 杜聿明在国民党时期,跟共产党是死对头。他指挥过不少战役,输得最惨的一次就是淮海战役,直接让自己成了俘虏。被俘后的日子不好过,但特赦之后,他的生活有了新方向。他开始接触新中国的政策,也慢慢接受了现实。 到了1973年,他的心态已经变了很多。韶山之行对他来说,可能是个机会,去面对过去,也去思考未来。站在毛泽东故居前,他或许会想到当年两军对垒的岁月,也可能会感慨历史的无常。一个老兵,经历了战争的残酷,又见证了和平的到来,这种复杂的心情,不是几句话能说清的。 参观完毛泽东故居,杜聿明笑着对接待的同志说:“帮我留句话给后人!”这句话听着轻松,但细想想,挺有深意。他没具体说要留什么话,这就给后人留下了想象空间。 有人可能会猜,他是想表达对历史的感慨,比如“战争无情,和平可贵”之类的话。毕竟他亲身经历过战乱,知道和平来之不易。也有人觉得,他可能是想告诉后人,要珍惜新中国的建设成果,别重蹈过去的覆辙。还有种可能,他是用这句话表达一种释然——从过去的恩怨中走出来,接受新的现实。 不管具体是啥意思,这句话透着一种豁达。杜聿明没把自己摆在高位,也没抱怨命运,而是用轻松的语气,把感悟留给后人去琢磨。这种态度,其实挺接地气的。 跟杜聿明一起去的宋希濂,经历跟他有点像,也是国民党将领,也被俘,也被特赦。宋希濂在内战中指挥过不少战役,后来在云南起义失败被俘,1959年跟杜聿明一块儿被释放。他俩的韶山之行,多少有点“老战友重逢”的味道。 宋希濂跟杜聿明一样,释放后也在适应新生活。两人在韶山并肩而行,面对毛泽东故居,可能都在想当年的事,也可能都在感慨如今的平静。他们的同行,本身就挺有象征意义的——从战场上的敌人,到一起参观伟人故居,这转变可不简单。 杜聿明和宋希濂的韶山之行,表面上是参观,实际上反映了当时国家的一个大方向:民族和解。1949年以后,新中国面临重建的难题,光靠一部分人不行,得把各方的力量都拢起来。特赦这些国民党将领,就是个信号——过去的事可以放下,大家一起往前看。 他们能站在韶山,不是偶然,而是政策的结果。这次参观,既是对他们个人转变的肯定,也是对全国人民的一个展示:连曾经的对手都能和解,还有什么过不去的坎儿呢?这种做法,挺实在,也挺有远见。 韶山之行后,杜聿明没再做什么惊天动地的大事。他晚年住在北京,过着普通人的生活,偶尔写点东西,回忆过去。他在1981年去世,活了77岁。回顾他的一生,从军阀混战到抗战,再到内战被俘,最后融入新中国,真是跌宕起伏。 韶山那句话,可能是他晚年心境的一个缩影。他没把自己看得多重要,而是用一种轻松的方式,把人生感悟留给后人。这种低调又真实的风格,让人觉得他是个有血有肉的人,不是历史书里冷冰冰的名字。 1973年的韶山之行,离现在已经50多年了。回头看这段历史,咱们能感受到那时候国家想往前走的决心,也能看到杜聿明这些人的复杂心路。历史从来不简单,它不是非黑即白,而是充满了灰色地带。 杜聿明和宋希濂的转变,告诉咱们一个道理:人是可以变的,时代也可以让人放下恩怨。他们的故事,不光是他们自己的,也是那一代人的缩影。今天咱们生活在一个和平的年代,回想这些事,是不是也该有点感触呢?