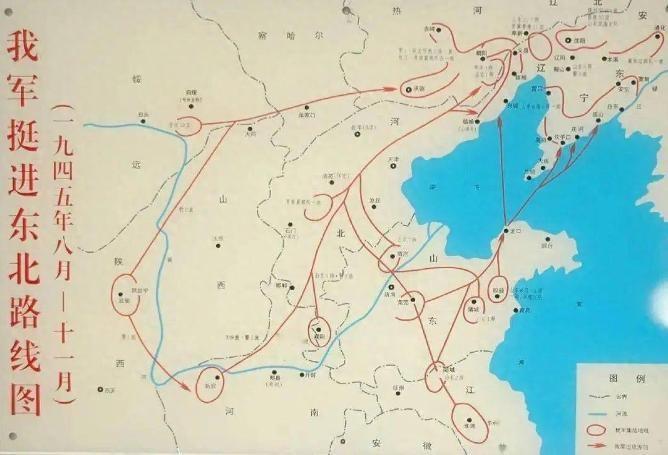

因“误传”东北情报受委屈多年,曾克林晚年回忆:我们问心无愧! “9月12日凌晨三点,你的材料我看过了,很大胆嘛!”延安枣园的窑洞里,毛泽东一边翻文件一边对面前的曾克林说道。灯芯摇曳,煤油味呛鼻,年轻的团长出身的曾克林挺直腰板,只回了四个字:“实事求是。” 飞机落地延安不到六小时,苏军联络官的手还提着一个皮箱,中央书记处的临时会议已经开场。曾克林递上去的《东北情况简报》,只是十几页油印纸,却令与会者眼睛一亮。文件里写得明明白白:沈阳城内兵工厂七座,轻重机枪千余挺,大炮上百门,仓库密密麻麻堆满枪械弹药。更重要的是,老百姓对八路军一呼百应,“扩兵几近插旗即有千人”,当时的东北俨然一座蓄满汽油的大油桶,只要有一根火柴就能烧得通红。 中央原本还在犹豫——《中苏友好同盟条约》让国民党在外交上占了口头便宜,究竟能不能成建制进入东北?曾克林的情报把这层雾一下子扯开。会议一直拖到次日清晨,周恩来放下茶杯,说了一句:“向北发展,向南防御,就这么定了。”一句话,解放战争的第一个大棋局在地图上落子。 大家只看到曾克林的“成功汇报”,却很少追问他是怎么把眼睛伸进沈阳仓库的。那事要从八月中旬说起——苏军百万大军横扫满洲,榴弹炮一轮接一轮,日伪一触即溃。冀热辽军区得到朱德总司令“配合苏军、接受投降”的命令后,兵分三路。曾克林率四千余人为东线先头部队,从山海关一路杀到辽西平原。 山海关一战,说是战,其实更像接力。苏军刚刚端掉日军碉堡,火车还在冒烟,曾克林就带人冲了进去。苏军有顾虑:八路军是否归国民政府统辖?条约怎么解释?卫戍司令部干脆不让他们下车。曾克林不惯着,带翻译就去理论,袖子一撸,露出胳膊上那枚褪色的镰刀斧头刺青,俄语蹩脚却掷地有声:“Мы — коммунисты, товарищ!” 结果火车可以卸客,但必须驻扎城外三十里地。规矩是规矩,人情也得有——短短一夜,成百上千的沈阳百姓闻讯赶来,“八路军来了!”“共产党来了!”的呼声此起彼伏,空气里是前所未有的解放味道。苏军军官目瞪口呆,最后主动递了台阶:“叫‘东北人民自治军’,你们行动会更方便。”臂章撕下来,临时布条一扎,“自治军”就这么诞生了。 自家人知道自家事。四千来人,火车一拉就到沈阳,可城里上万伪军、宪兵、特务,稍有不慎就会闹出乱子。曾克林干脆刀口舔血:三天之内,缴械一万五千,活捉宪兵队长十数名。苏军松了口气,兵工厂的钥匙也顺手递了过来。那段日子,最忙的活不是打仗,而是搬家:机枪、炮弹、步枪、军靴,一车接一车。战士说这是“拉武器比赛”,连曾克林自己也熬红了眼,三天三夜不合眼。 正因为看见“遍地是枪”,他才敢在延安拍胸脯。可东北形势瞬息万变。就在他乘苏军飞机回延安汇报的十来天里,莫斯科来了加急电:美苏正磋商远东事务,苏军不得向任何第三方转交日军装备。沈阳仓库的铁门应声而闭。再过几天,大批关内主力开始北上,很多干部依照中央指示,把武器留在原地,准备到东北重新配发。可一落地,发现好家伙,枪在哪里?仓库空空,剩下一地木箱和蜘蛛网。 怨气一股脑儿扑向曾克林。有人说他夸大其词,也有人说他根本就没摸进去过仓库。聂荣臻后来在回忆录里专门写明:“不能把责任推给李运昌、曾克林,他们报告的是当时的客观事实。”伍修权也直言,彭真亲闻“十万支枪”之事亦非空穴来风,苏方害怕刺激美国,临时变卦才让人两头落空。 曾克林没有时间解释,他得想办法解决。东北局紧急令:能留就留,能运就运。于是,深夜的沈阳车站出现了奇景——被收缴一空的铁道线上,一批批木箱又悄悄装回车皮。曾克林派人同地方武装、民兵联合搜集散落武器,拆火车、扒仓库、掏地窖,短短半个月,又凑出步枪上万、子弹数百万。随后,一艘装着500万发子弹和炮弹的木船从营口划向山东龙口,北风呜呜,浪头一个接一个,船舱却稳得很。陈毅收到物资,发电报三个字:“多谢兄!”山东野战军靠这批家伙吃下第一口硬骨头。 局面总算缓过来,可流言没那么快消散。有干部当面打趣他:“老曾,你那十万支枪到底长啥样?”他只笑笑:“真有过,没留住,是我的短板。”多年后,他在回忆录中写下那句被反复引用的话——“我们在这个问题上绝无本位主义,问心无愧。” 一个“问心无愧”并不解渴,却道出那个冬天的真实处境。东北局后勤处的账本显示:1945年11月至1946年2月,沈阳、长春两地武器入库出库三次调增调减,总数差距达七成以上。原因却只有一句:苏军政策变化。数字冰冷,可数字背后是成千上万条战士的命,是关系到整个东北乃至全国战局的命运。 就像曾克林后来常说的:“打仗不仅是摆兵布阵,还得跟时间赛跑,跟外交博弈较劲。”当年那场围绕“十万支枪”的风波,里外看都是乌龙,可正是这场乌龙,让中央真正认识到:只要脚踏松花江北岸的黑土地,主动权就不能交给任何外人。