1952年,一个无妻无子的六旬老汉没钱吃饭,于是写信给毛主席求助,声称自己是岳飞后人。毛主席见信后笑了笑,随后给出批示。 岳昌烈生在1890年,浙江人,家里祖上据说跟岳飞有点关系。他年轻时读过书,会写诗作文,算得上是个才子。可到了晚年,家里没落了,他也没啥谋生手段。1952年那会儿,新中国刚建国,社会还在调整,像他这样的老人,日子不好过。他没工作,没存款,靠着一点微薄的积蓄和乡里救济混日子。可冬天一来,粮食不够,救济也断了,他就真扛不住了。饿着肚子,他想到了毛主席,想试试能不能求条活路。 岳昌烈这封信不是随便写的,他用的是文言文,文绉绉的,显得自己有学问。信里大概说了自己的惨况:年纪大了,没儿没女,穷得揭不开锅,冬天连饭都吃不上。他还特意提到自己是岳飞的后人,估计是想用这个身份加点分。信的最后,他附了一首自己写的诗,诗里既有对生活的苦诉,也有对新中国的希望。这首诗不光是点缀,还挺能打动人,显示了他确实有点才华。写完信,他托人寄到北京,心里也不知道能不能成。 这封信还真到了中南海。1952年那会儿,毛主席每天收到的信不少,大多是老百姓的求助或者建议。岳昌烈的信被秘书挑出来,送到毛主席桌上。毛主席打开一看,文言文的语气加上“岳飞后人”的说法,估计觉得有点意思。据说,他看完信笑了笑,没多说啥,就在信上写了几个字的批示。这批示内容没公开,但从后来发生的事看,应该是让地方上帮忙解决岳昌烈的困难。 毛主席批示一到,浙江地方上的干部不敢怠慢。濮院镇的负责人很快就找到岳昌烈,核实了他的情况。老人确实穷得不行,家里连像样的家具都没有,吃的更是凑合。地方上按照指示,给他安排了基本生活保障,可能是发点粮食和救济金,让他不至于饿死。这事儿不算大,但对岳昌烈来说,等于救命。从那以后,他的日子稍微好过点,至少能吃上饭了。 岳昌烈说自己是岳飞第二十七代孙,这话听着挺唬人,但真假不好说。岳飞是南宋英雄,死在1142年,到1952年差了810年。按一代25到30年算,二十多代是差不多的。可他家谱在不在、能不能证明,谁也不知道。那时候也没DNA鉴定,地方干部估计也没深究。毛主席批示的时候,应该也没太在意这个身份真假,重点是解决老人的实际困难。毕竟,新中国刚建国,救急比查家谱重要。 岳昌烈的信能有结果,不光因为他会写,还因为那时候的政策。新中国成立后,毛主席和政府特别重视老百姓的生活,尤其是对知识分子和贫困人群。岳昌烈虽然不算啥大人物,但他的文化水平和求助态度,多少打动了人。加上“岳飞后人”这个标签,不管真假,至少让人觉得有点故事性。毛主席一笑,批几个字,就把这事儿定了。这种小事背后,其实也能看出那时候领导人的作风:接地气,重民生。 有了救济,岳昌烈后来的生活稳定了点。他没再写信求助,估计是日子能过下去了。他活到1960年代初,70多岁去世,具体时间不太清楚。一个无妻无子的老人,能在晚年吃饱饭,靠的就是这封信带来的转机。他的才华没彻底埋没,至少在关键时候帮了他一把。这事儿不大,但在当地传了开来,大家都觉得挺传奇。 1952年的中国,经济还很落后,农村尤其苦。城市里好点,但像濮院这种小镇,条件差得很。很多人吃不饱,冬天就更难熬。政府那时候搞土改、建合作社,想让大家日子好起来,可还没完全铺开。岳昌烈这样的孤寡老人,没地没劳力,属于最底层的群体。他的求助信,其实反映了不少人的处境。那时候写信给领导求救,也不算啥稀奇事,毛主席批过的类似案子也不少。 毛主席的批示很简单,没啥花哨。据档案里看,他处理这类信的时候,通常是交给下面去办,重点是救急。他对知识分子有种特别的关注,可能是觉得这些人有文化,能为国家出力。岳昌烈这事儿,他一笑了之,没太当回事,但也没忽视。批示一出,地方上马上行动,这效率在当时挺常见。那年代,领导一句话,能直接改变一个人的命。 岳昌烈的经历,搁现在看,可能觉得挺普通。可在那时候,一个老汉能靠一封信吃上饭,不容易。这事儿说明啥呢?一是新中国刚建国时,对老百姓的困难真上心;二是文化和历史在那时候还有点分量,哪怕是个“岳飞后人”的说法,也能让人多看一眼。毛主席的反应,也挺接地气,没啥架子,直接解决问题。这故事不大,但挺暖心。 现在回头看,岳昌烈这事儿离我们不远也不近。60多年前,一个老人写信求助,今天听起来有点像新闻里的民生故事。那时候靠政府救济,现在有低保、养老保险,社会保障多了不少。可想想,一个孤寡老人为吃饭发愁,这种事现在农村还有没有?他的故事,也提醒我们,日子好了,也别忘了那些过得苦的人。

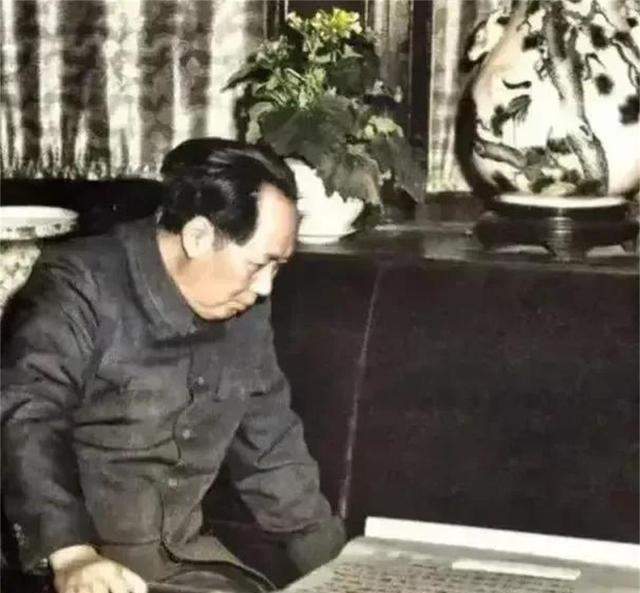

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)