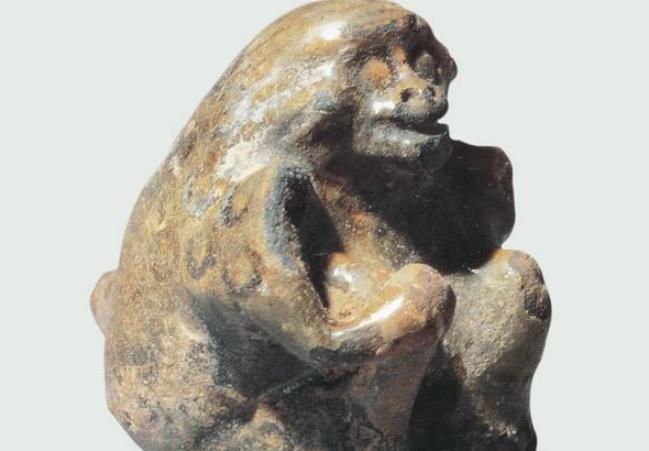

1970年,陕西一位农民在翻修祖宅时,意外挖出11斤黄金,并深明大义的上交博物馆,然而等再次见到黄金时,却发现少了3斤,面对村民的质疑,专家却表示:这是正常现象。 陕西西安南郊何家村位于古都边缘,历史上曾是唐代繁华地带。1970年10月5日,当地建筑队在进行水利基建时,工人们在地下约80厘米处挖出一个陶瓮。瓮内装满金银器具,包括杯盘和饰品。随后几天,在附近又发现第二个陶瓮和一个提梁银罐,内藏更多类似物品。 这些出土物总数超过一千件,其中金银器达265件,玉器和钱币等也占有相当比例。工人及时报告上级部门,避免私藏风险。这一发现迅速吸引考古专家前来鉴定,确认这些物品多为唐代宫廷用品,反映出当时工艺水平和经济繁荣。金器部分以薄金箔为主,初次称重显示黄金总量约11斤,银器则更重。整个过程体现了基层民众对文化遗产的重视,推动了后续专业保护工作。 专家组对文物进行初步清理和记录后,将其运往陕西历史博物馆保存。博物馆接收时,对每件物品编号并测量重量,金箔部分标注为8.17斤。这一变化在几个月后被发现者注意到,他们前来参观展览时,对比当初数据提出异议。村民们聚集讨论,认为可能存在人为因素导致重量减少。 博物馆管理人员记录反馈,并联系当初参与鉴定的专家团队前来说明。专家指出,金箔作为薄片金属,长期埋藏地下会吸附土壤湿气,形成内部水分积累。出土后初测重量包括这些水分,而在干燥的博物馆环境中,水分逐步蒸发,导致净重下降。这种物理现象在古代金属文物中常见,尤其金箔易受环境影响。实验验证通过浸泡金箔样本,观察重量恢复过程,证实了这一解释。 这一事件并非孤例,在考古领域,文物重量变化往往源于自然因素,如氧化或湿度差异。何家村窖藏的出土,不仅补充了唐代历史资料,还揭示了当时社会阶层的生活细节。金银器上的纹饰多为异兽和花草图案,体现出中外文化交流痕迹,例如部分银罐带有萨珊风格。 玉器包括多副带具,显示等级制度严格。这些文物总价值难以估量,已成为国家级珍藏,推动了相关研究深入。发现者通过上交行为,获得了官方认可,避免了潜在纠纷。博物馆随后完善展览说明,标注重量变化原因,以教育公众理解科学保护的重要性。 从历史角度看,何家村窖藏的发现填补了唐代中期宫廷遗物的空白。专家分析,这些物品可能属于皇室成员匆忙埋藏,以避战乱。金箔工艺精湛,厚度仅0.1毫米,却保存完整,证明了古代冶金技术先进。银器中包含大量药材残渣,暗示用途多样,包括医疗和礼仪。 钱币部分有开元通宝和外国铸币,反映丝绸之路贸易活跃。这一窖藏与同时期其他发现如法门寺地宫相比,规模虽小,但种类丰富,提供多维度研究依据。保护过程也体现了制度化管理,避免了早期考古中的随意性问题。