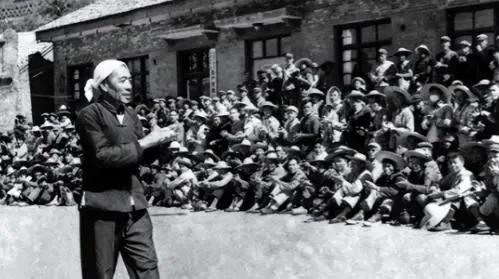

1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠,在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说.….… 凌晨五点,骨灰盒就放在最前面的座位上,那天风特别大,吹得人脸生疼,可大寨村口却没有一个人退后。 当骨灰盒被缓缓抬进村口时,寒风卷着纸钱碎屑漫天飞舞,吹得人睁不开眼,可大寨的老少爷们儿就那么直挺挺地跪在地上,从凌晨五点一直跪到日上三竿,没人喊冷,没人叫苦,老槐树的枝桠在风中吱呀作响,像是在为这位老书记送行。 陈永贵刚咽气,大寨人就自发在村口搭起了灵棚,用的是自家门板,扯的是红绸子,灵堂正中挂着他那张标志性的笑脸照片。 可谁也没想到,县里突然传来话:“灵棚不拆,领导就不来祭奠。”这话像炸雷一样在村里炸开了锅。 那时候的大寨,早不是当年“农业学大寨”的风光模样,改革开放的春风吹遍全国,家庭联产承包责任制让大寨的集体大锅饭难以为继。 昔阳县领导急着甩掉“政治包袱”,想把大寨从“政治符号”变成“经济典型”,在他们眼里,灵棚就是旧时代的烙印,拆了它,才能轻装上阵搞发展。 可大寨人不这么想,在他们心里,陈永贵不是什么大官,而是带着他们修梯田、抗大旱的老大哥。 他当副总理时,没给自家捞过一分好处,每月就拿那点补助,还把大寨的工分钱退了,村民们记得,1963年那场大洪水,陈永贵带着大家“三不要三不少”,没要国家一粒救济粮,硬生生在废墟上重建了家园,这样的人,值得一座灵棚。 关键时刻,“铁姑娘”郭凤英站了出来,这个当年跟着陈永贵开山劈石的女将,此刻叉着腰站在灵棚前,嗓门亮得像铜锣:“永贵大爷当副总理时,没给自家捞半分好处。他走了,连个灵棚都容不下?”她带着十几个妇女,捧着陈永贵生前用过的旱烟袋、旧布鞋,在灵前哭得肝肠寸断。 郭凤英的话像刀子一样扎进县里领导的心窝,他们不是不知道陈永贵的清廉,可在改革的浪潮中,大寨的光环成了烫手山芋。 县里要的是“破旧立新”的政绩,而大寨人守的是“饮水思源”的本分,这场灵棚之争,本质上是两种价值观的碰撞。 出殡那天,大寨村口挤满了人,有拄着拐杖的老人,有抱着孩子的妇女,还有从十里八乡赶来的乡亲。 有人拎着自家蒸的白面馍,有人捧着虎头山的黄土,有人攥着陈永贵当年发的劳动模范奖状,这些普普通通的农民,用最朴素的方式,送他们的老书记最后一程。 灵车缓缓驶过,人群中突然爆发出一阵哭声。“老书记,你走好啊!”“大寨不能没有你啊!”这些带着哭腔的呼喊,像重锤一样砸在每个人心上。 那一刻,时间仿佛静止了。大寨的山还是那座山,水还是那条水,可那个带着他们改天换地的人,却永远地走了。 陈永贵的墓就修在虎头山顶,站在墓前,能看见大寨的梯田层层叠叠,能听见狼窝掌的溪水潺潺流过。 他生前说过:“我死后,就把骨灰撒在大寨的土地里,看着你们把日子过红火。”如今,他真的与这片土地融为一体了。 灵棚风波早已平息,但它留给我们的思考却从未停止,在改革开放的进程中,我们既要拥抱新事物,也要尊重历史记忆。 陈永贵是一个时代的缩影,他的身上既有艰苦奋斗的精神,也有时代的局限性,我们不能因为改革就否定过去的贡献,也不能因为怀念就拒绝进步。 大寨的故事还在继续,如今的大寨,早已不是当年的模样。水泥厂、核桃露厂拔地而起,旅游业红红火火。 但大寨人始终记得,他们的根在黄土地里,他们的魂在虎头山上,陈永贵的墓前,常年摆放着鲜花和旱烟袋,那是村民们对老书记最朴素的怀念。 历史的车轮滚滚向前,我们不能因为害怕阵痛就停滞不前,也不能因为追求速度就忘记来时的路。 陈永贵和他的大寨,就像一面镜子,让我们在改革的浪潮中,既能看到前进的方向,也能守住内心的温度。 大寨村口的老槐树还在,它见证了那段波澜壮阔的历史,也将继续见证大寨的未来,陈永贵走了,但他的精神,永远留在了这片他深爱的土地上。

用户10xxx76

郭风莲