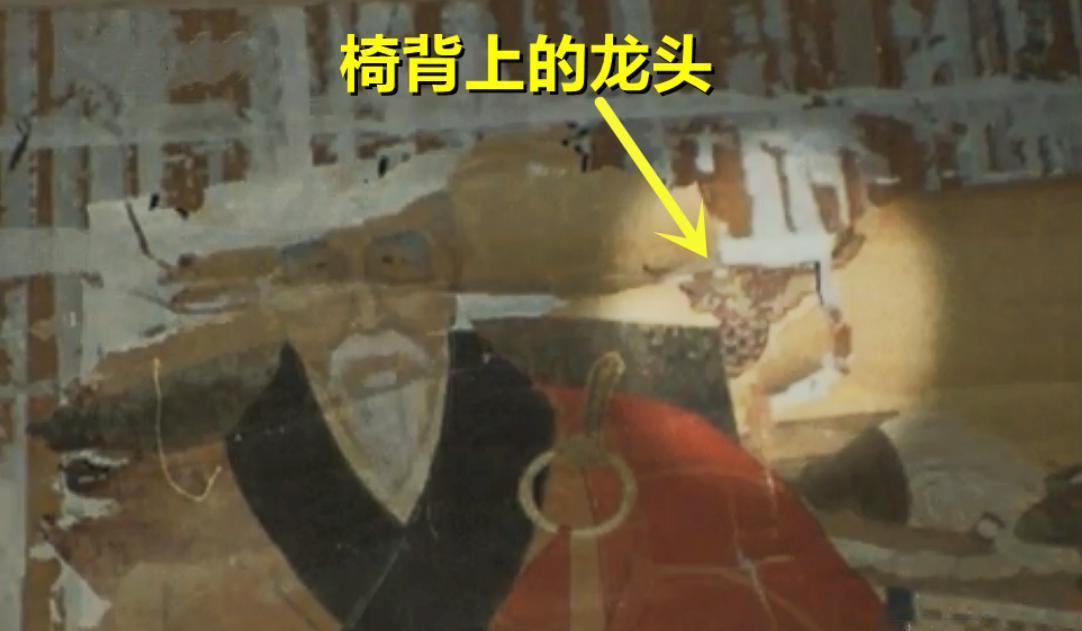

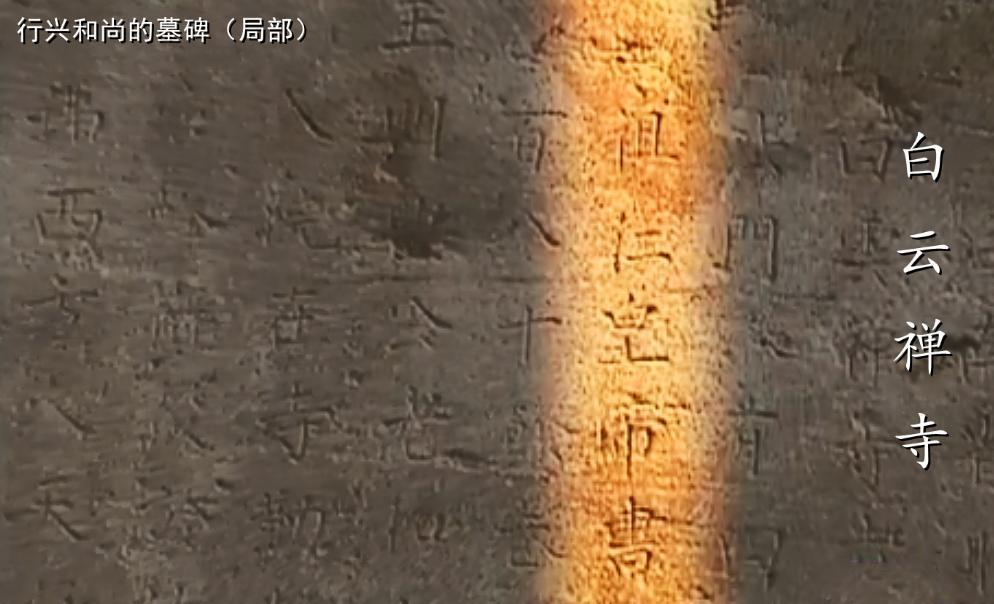

2002年,河南民权县来了位名叫潘宇的学者,他在县里进行文物考察时,意外在村民家中发现了一副奇怪的古画,这幅古画中,画的是一个老和尚,可怪就怪在,这个和尚,竟然坐在一张龙椅上! 在2002年的河南民权县,一个关于古老和尚和一张神秘龙椅的传说悄然唤醒了历史的尘埃。民权县,一个深藏不露的小县城,承载着沉甸甸的历史与文化。这里的白云禅寺,更是历史的见证者,从唐朝贞观年间便屹立于此,见证了无数的风雨变迁。 白云禅寺原名白衣庵,因秋天云雾缭绕如仙境而得名。岁月流转,朝代更迭,战火纷飞,但白云禅寺始终是中原地区的佛教圣地。它不仅是信徒心中的净土,也是历史留下的谜团和传说的源泉。尤其是关于清朝初代皇帝顺治的传说,使这座古老的寺庙更添一份神秘色彩。 顺治皇帝,一个在历史上留下众多争议和传说的人物,正是他的神秘消失,让无数后人对他的结局充满了好奇。历史记载,顺治帝在1661年英年早逝,但民间传说却有别于此。一说顺治未死,隐姓埋名,为爱出家,成为一名普通的和尚,在某个隐秘的角落修行至生命的尽头。这个传说,虽然充满了诗意与遐想,却一直缺乏确凿的证据。 这一年,民权县史志办的工作人员潘宇,在进行文物普查时,偶然间在一位村民家中发现了一幅古画,这幅画描绘的正是一个身穿僧袍,却意外坐在龙椅上的老和尚。这一发现,不仅仅是对潘宇,对整个民权县,乃至整个历史界都是一个不小的震撼。 潘宇对这幅画的每一个细节都进行了仔细的观察。他注意到,这位和尚穿着的僧袍虽然朴素,但脚下却是清代王公所穿的方头朝靴,这一不同寻常的细节引起了他强烈的好奇心。村民对这幅画的来历知之甚少,只是告诉潘宇,这幅画是战争时期,白云禅寺的和尚为了避战乱而托付他保存的。而画中的老和尚,据说法号为“醒迟”。 潘宇脑海中灵光一闪,一个大胆的猜想在他心中形成——如果这幅画中的和尚真的是顺治皇帝,那么这将是一个震惊世人的大发现。他带着这个猜想,迅速返回文物局,将顺治帝的画像与这幅古画进行了对比。惊人的相似让潘宇更加确信,这位在龙椅上端坐的和尚,很可能就是历史上那位著名的“为爱出家”的皇帝——顺治。 为了进一步求证这个猜想,潘宇开始深入研究。他发现康熙皇帝曾三次前往白云寺,其目的似乎是寻找自己的父亲——顺治帝。这一行动,使得当地流传着诸多关于顺治皇帝修行于此的传说。更有传言称,康熙皇帝第一次前来寻找时,寺中有一名法号为“八乂”的和尚,让他印象深刻。康熙与祖母商量后,恍然大悟,认为“八乂”即“父”,但当他再次回到寺庙时,这名和尚已经消失。 潘宇的研究并没有就此停止。他继续深挖资料,发现顺治帝曾跟随一位法号为“佛定”的高僧修行。佛定后来被邀请到白云寺做住持,顺治帝也随之前来。这一点,似乎与他之前的发现相呼应。民权县的白云寺,很可能就是顺治帝的最终修行地。 在潘宇与文物局的共同努力下,对古画和白云寺的考察终于取得了成果。虽然寺庙在战乱后进行过修缮,许多价值连城的物品已不复存在,但在当地居民家中,他们发现了许多留自白云寺翻修前的老物件。其中,清朝时遗留的琉璃瓦上刻有五爪蟠龙的纹饰,这是专属于皇帝的标志。这些发现,无不在间接地证明,顺治帝确实曾在白云寺中修行。 潘宇的这一发现,不仅仅揭开了顺治帝神秘生涯的一角,也给我们带来了深刻的启示。历史,不仅仅是文字的记录,它还存在于那些被岁月遗忘的角落,等待着后人的发掘和解读。一个皇帝的身份转换,从尘世的权力巅峰到佛门的清修,让我们思考,生命的意义并不仅仅在于权力和地位的追逐,更在于内心的平静和自我救赎。 正如这幅古画中的“醒迟”和尚,他的一生,或许就是在告诉世人:在纷扰的尘世之中,找到属于自己的宁静角落,于无声处听惊雷,这才是生命最终的归宿。正是这种历史与传说的交融,让民权县的这段往事,不仅仅是历史的重现,更是对人性、对生命意义的深刻反思。